化学メーカーが植物工場に次々参入する理由 技術・ノウハウで儲かる事業への転換図る

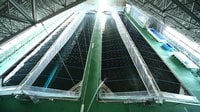

化学メーカーの昭和電工は2011年に植物工場事業に乗り出した。同社が手掛けるのは、生産ではなく、栽培システム・機器の販売だ。今ではレタス類を1平方メートルの栽培面積で1日当たり350グラム作ることができる。350グラムというのは業界最高水準で、一般的な植物工場の約2倍。生産性を向上させることでコストを吸収する。

同社の栽培技術は「S法」と呼ばれる。同社が開発した世界最高の発光効率を持つ波長660ナノメートルの赤色LEDと、波長450ナノメートルの青色LEDを作物に交互に照射する。赤色は植物の光合成を、青色はCO2の吸収をそれぞれ促進する効果があり、品種ごとに照射時間や光の比率を調整すると、成長を速めたり、形状を変化させたりできる。

こうした栽培システムで、昭和電工は35件の販売実績がある。今後は生産量目標を500グラムに引き上げて売り上げを拡大させる方針だ。

三菱ケミカルはロシアやドバイなどに輸出

三菱ケミカルは旧三菱化学時代の2010年から植物工場事業に取り組んでいる。農業ビジネスの将来性とグループ内で製造するLEDの販促に期待してのことだ。一時期はベビーリーフそのものの生産・販売を手掛けていたが、現在では工場システムのみの販売を行っている。国内はもちろん、ロシア、北欧、ドバイなど自然環境の厳しい海外でも工場システム販売の実績がある。

三菱ケミカルの子会社、三菱ケミカルアグリドリームは工場内で作物の種から苗を育てるシステムを販売している。この育苗システムは千葉大学園芸学部の技術を応用して開発されたもので、トマト、キュウリなどに加えて、パンジー、シクラメンといった花類の苗も生産できる。全国の農業法人やJA(農業協同組合)グループ企業への販売実績がある。

国内最大規模の植物工場に取り組む三菱ガス化学。同社はこれまで植物工場事業の実績はない。化学工場の場合は、小型設備で実績を積んでから大型設備建設という手順を踏むことがあるが、植物工場ではこうした手順は踏まない。それは小型植物工場と大型植物工場では環境制御の技術が違いすぎるからだ。小型でノウハウを積んでも大型には役立たない。

そのため、植物工場の開発や運営支援を手掛けるアグリベンチャーのファームシップと提携した。同社は2014年の創業で、生産物の販路開拓や物流構築、現場スタッフ育成なども手掛ける。すでに国内4カ所、海外1カ所の生産拠点を持ち、日産4トンの生産能力を有している。

化学メーカーが農業に関与するとなると農薬のイメージが強いが、実は化学メーカーと植物工場運営は親和性が高い。食の安全への意識の高まりを背景に、化学メーカーが植物工場に新風を巻き起こすか。

三菱ガス化学の株価・業績、レゾナック・ホールディングスの株価・業績、三菱ケミカルグループの株価・業績 は「四季報オンライン」で

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら