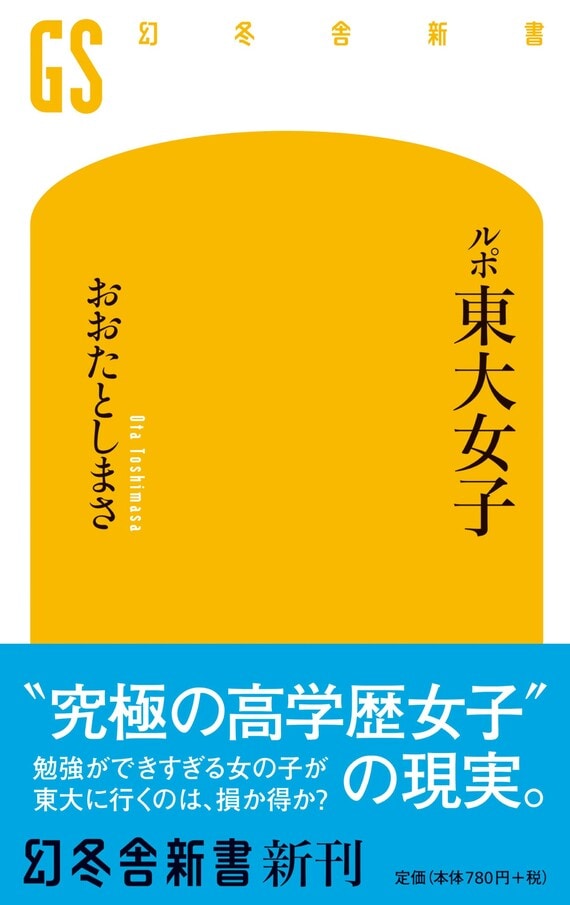

「東大女子」が自分の大学名をごまかす理由 これこそが世の中の矛盾の象徴ではないか

大学名と性別が結びついた有名な言葉としては「慶應ボーイ」「ワセジョ(早稲田の女子)」がある。しかし「東大女子」という四字熟語がことさら意味深に見えるのは、「東大」という言葉がもつ「競争」のイメージと、「女子」という言葉がもつ「ケア」のイメージが、私たちの無意識の中で不協和音を奏でるからだ。

「競争」とは、資本主義社会における稼得力競争である。世間からスポットライトを浴びるための競争といってもいい。「ケア」とは、家事全般そして育児・介護など生物としての普遍的営みのことである。通常それ自体がスポットライトを浴びることは少ない。

不協和音を大きくしているのが、私たちの心の中にある無意識の偏見であることは言うまでもない。「競争」と「ケア」をまるで水と油のように相反するものだととらえ、しかも「ケア」を「競争」よりも下に見る偏見だ。

「男性の育休率」よりも「東大の女子率」

高度成長期からバブル景気の時期くらいまでの昭和型成長社会において、過度な競争社会を勝ち抜くためには、「高い偏差値」と「専業主婦」が必要だった。そのために受験競争が過熱し、女性は家に入ることを社会的に強要された。

しかし昭和型成長社会は終わった。それからだいぶ時間は経ってしまったが、ようやくいま、「働き方改革」と「大学入試改革」が同時に議論されているのは偶然ではない。「働き方改革」とは要するに、「専業主婦に頼らないで社会を回す方法を考えよう」ということだ。「大学入試改革」とは要するに、「偏差値の差に対する過敏症を治そう」ということだ。

実はこれらは「社会構造改革」という巨大な車の両輪である。「働き方改革」の成功なくして「大学入試改革」の成功はないし、「大学入試改革」の成功なくして「働き方改革」の成功もない。そのことが、東大女子の視点に立つことによって見えてきたのである。

東大女子とはまさに2つの車輪をつなぐ車軸の真上に立っているひとたちだ。彼女たちがバランスを失って転がり落ちることがあれば、それは車の両輪がまっすぐに進んでいない証拠。能力も選択肢もある東大女子が、納得のいくライフコースを選択できなかったら、ほかに誰が納得のいく人生など実現できるだろうか。そのような社会で多様な働き方も暮らし方も生まれるはずがない。

東大女子の同窓会組織「さつき会」が1989年に編んだ書籍『東大卒の女性』に、1950年代のエピソードとして、次のような一節がある。

慧眼である。そういう時代にしていかなければならない。

どうにでもごまかしようのある「男性の育休率」などという数値目標を掲げるよりも、「東大の女子率」を社会構造変化の指標として掲げたほうがいいのではないかと、半分冗談半分本気で、私は思う。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら