パウエル新FRB(米国連邦準備制度理事会)議長は、5日の就任日にいきなり株価急落の洗礼を浴びた。不安定な市場が試練を与え、FRB議長としての力量を試すかのようだ。まずは2月28日予定の議会証言が試金石となる。イエレン路線を引き継いで物価動向を注視し、FRBが目指す方向性を淡々と説明しつつ柔軟な姿勢もみせて、市場を混乱させる不用意な発言を控える必要があろう。

その点、6日の国会答弁での黒田東彦総裁は、従来通りに「できるだけ早期に2%の物価目標を達成するために、粘り強く緩和を続ける」と語り、さらには「現時点で、例えば10年債の操作目標を若干であれ引き上げることは適切ではない」と強調した。揺ぎない緩和姿勢は、市場の波乱時には安定剤として効果がある。同席していた安倍首相からも「黒田総裁の手腕を信頼している」とのお墨付きの言葉が発せられた。

今回のFRB議長交代時に市場が混乱したのを見れば、日本銀行の正副総裁人事で無用な混乱(円高・株安)を招きたくない心理が働くのは自然だろう。9~10日には各種マスコミから「政府が黒田総裁の続投方針を固めた」との報道が相次いだ。再任されれば約60年ぶりのことで、異次元緩和の評価と73歳でも心身共にタフと判断されての快挙となる。

政府のデフレ脱却宣言にらみ、政策の軌道修正を

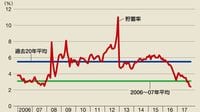

日本では、昨年7~9月期のGDPデフレーターが、前年同期比プラス0.1%と5四半期ぶりにプラスに転じた。これで安倍政権がデフレ脱却判断において重視する4つの指標であるCPI、GDPデフレーター、需給ギャップ、単位労働コストは、すべてプラスとなった。ただしGDPデフレーターは、1%程度に安定することが必要条件といわれており、そこまで行くにはまだ時間を要する。9月の自民党総裁選前に、あと3回のGDPデフレーターの数字を見ることができる(2、5、8月発表)。政府が、デフレ脱却しつつある状況は認めても、まだ道半ばの姿勢を残すならば、現状認識と物価安定目標2%を切り離すことで、日銀による金融緩和継続を期待しているにほかならない。

しかしながら、日銀サイドもこの機会を逃すべきではない。政府がよくやったと異次元緩和の効果を認めてくれるときこそ、長短金利操作目標(YCC)の軌道修正を検討するタイミングだ。その日が来る前に、頭の体操や総括検証の準備をしておく必要がある。それと同時に、日銀は日本の望ましい物価水準をどう考えるかについて議論を深めて欲しい。日本の物価の実力および、あるべき物価は2%とは言い切れない。筆者はコアコアの1%安定で十分と考えている。

2000年代初頭に発表した物価三論文(注)のように、その後の技術革新や経済の質的変化に対する新たな物価の考え方として、日銀の英知を結集して纏めることを提案したい。その上で、2013年1月の政府・日銀の共同声明で明記した物価安定目標2%に対して、4月以降の日銀新体制では、2%の解釈を柔軟化し、政策運営を機動的にできるように取り組むべきだ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら