強いユーロは今度こそ「第2の基軸通貨」になれるのか?1ユーロ170円台へ...高まる「ドルからの逃避先」としての期待は地に足の着いたもの

為替相場では、上半期の流れを受け継いでユーロ相場が騰勢を強めている。対ドルでは1.18付近、対円では170円付近と年初来高値圏で推移している。とりわけ対ドル相場についてはドル凋落が争点化する中での動きであり、これが構造的なユーロ買い相場の到来なのかどうかが注目される状況にある。

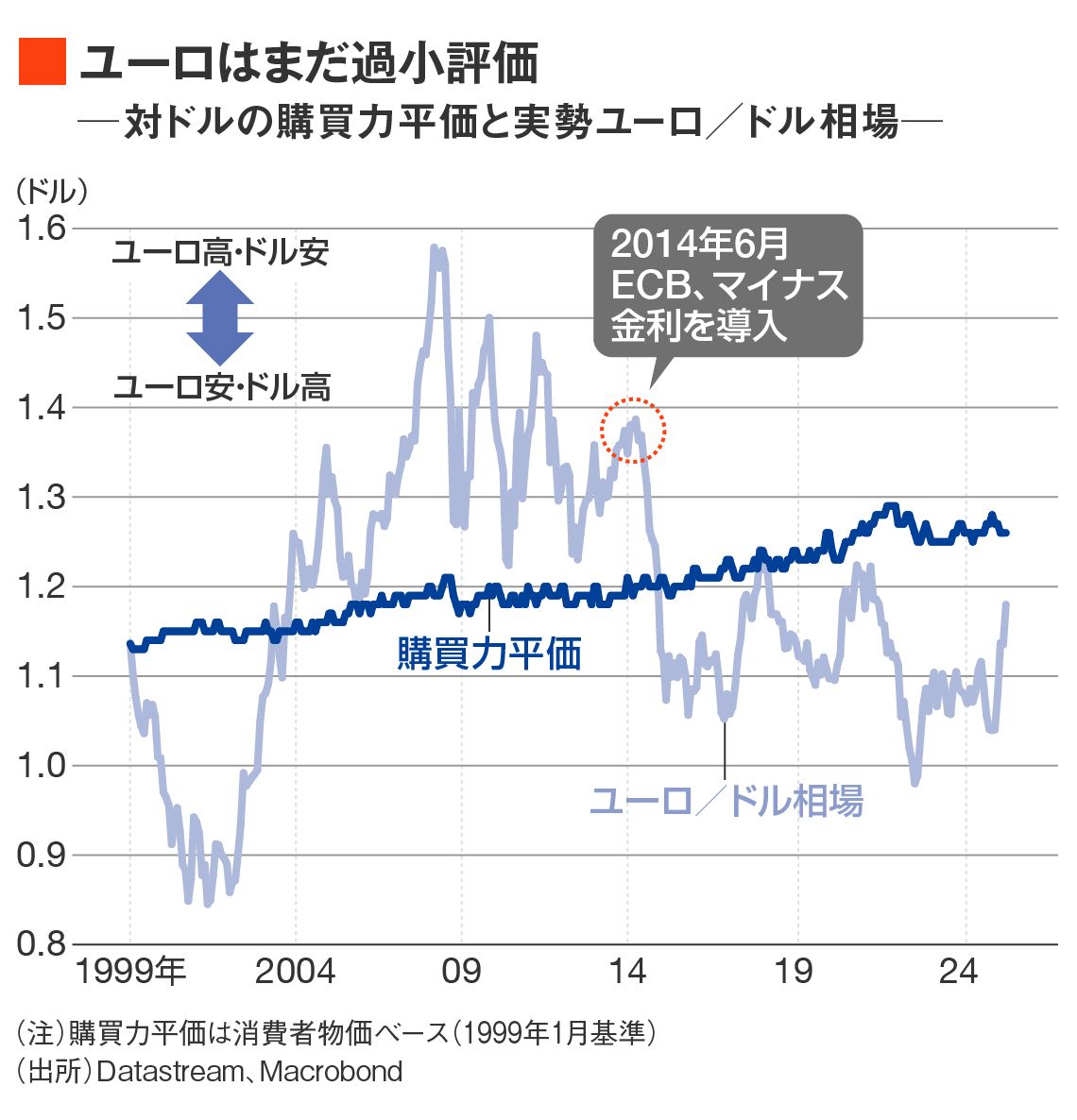

ちなみに購買力平価(PPP、消費者物価指数、1999年基準)の観点からはおおむね1.26付近が示唆される状況にあり、1.18まで上昇した足元でも6%程度の過小評価ということになる。

10年越しで「逃避通貨」の本領発揮?

消費者物価指数についてはユーロ圏がアメリカに劣後する時代が長らく続いていることもあり、ユーロ/ドルの購買力平価も発足以来、緩やかに押し上げられる状況が続いている。その上でユーロ圏はドイツを主軸として世界最大の経常黒字圏でもあり、(日本と違って)その実態はほぼすべて貿易黒字から構成されているため、アウトライト(単体)のユーロ買いも恒常的に発生するという特徴がある。

ユーロ/ドル相場は「物価、需給の両面からファンダメンタルズが強い通貨であり、それゆえに逃避通貨になれる素質がある」というのが拙著『欧州リスク 日本化・円化・日銀化』(東洋経済新報社、2014年)の趣旨でもあった。最近の相場つきを踏まえると、そのような基本認識が現状には当てはまりそうである。

しかし、相対的なディスインフレと盤石な需給というファンダメンタルズを抱えながらユーロ/ドル相場は長らく低迷が続いてきた。これはひとえに2014年以降、ECB(欧州中央銀行)のマイナス金利政策が常態化し、それが解除された後も欧米金利差に照らせばユーロの投資妙味が劣後する状況が続いてきたからであった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら