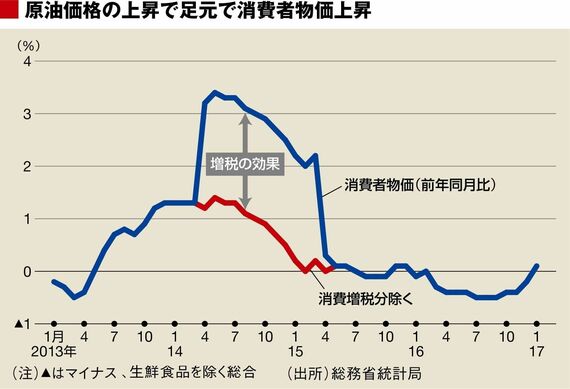

消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)は2016年に入ってから前年比で下落傾向が続いてきた。政府・日銀が掲げてきた2%の物価上昇の目標からは程遠い状況だったが、国内消費の観点からは実質所得を下支えすることになっていた。物価の下落は原油価格の下落が大きな要因だったが、原油価格が下げ止まったことなどから、2017年1月には消費者物価(生鮮食品を除く総合)も上昇に転じている。このまま原油価格が持ち直していけば消費者物価指数の上昇率は、今年末頃には前年比で1%台に達する可能性が高い。

物価の上昇よりも先に労働分配率の引き上げを

政府は経済界に4年連続で賃上げを要請するなど、近年の春闘は政府主導の「官製春闘」とも揶揄されるが、それでも2017年の賃上げが昨年の水準を超えることは難しそうな状況だ。春闘の賃金交渉では、物価の動向も議論の対象となるが、議論のベースとなる「事実」はその時点で判明している前年末頃の物価の動向、つまり現在でいえば2016年末頃の物価上昇率である。このため賃上げのペースは、どうしても物価上昇に遅れがちになる。

このまま物価上昇率が高まっていけば、賃金の増加は物価上昇に追いつけず、実質ベースで所得が減少してしまうだろう。所得の低迷から消費が落ち込むおそれが大きい。もちろん物価がこのまま下落を続けることが望ましいというわけではなく、財政・金融政策を総動員して、とにかく物価の上昇を引き起こせばデフレからの脱却が実現するという戦略では成功がおぼつかないということだ。

GDP(国内総生産)やNI(国民所得)の中からどれだけの割合が賃金として支払われたかを表す労働分配率は、多くの先進諸国で低下傾向にある。日本の消費を持続的に拡大するためには、労働分配率の上昇が必要だ。これは、政府が企業に呼びかければ実現するというようなものではなく、税制や雇用に関する法制度や慣行、経済に対する考え方など社会的な規範を含む幅広い問題を検討する必要があるだろう。欧米でも格差の拡大が問題となっているように、労働分配率の低下傾向を逆転させることは、日本経済のデフレ脱却ということだけではなく、先進諸国経済の安定化のためにも重要な課題である。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら