文学の力が生み出した、近代西洋の人権概念

人権という近代世界の「道理」もまた、憲法典の条文次第では抑制される事態が起こりうるのだろうか。

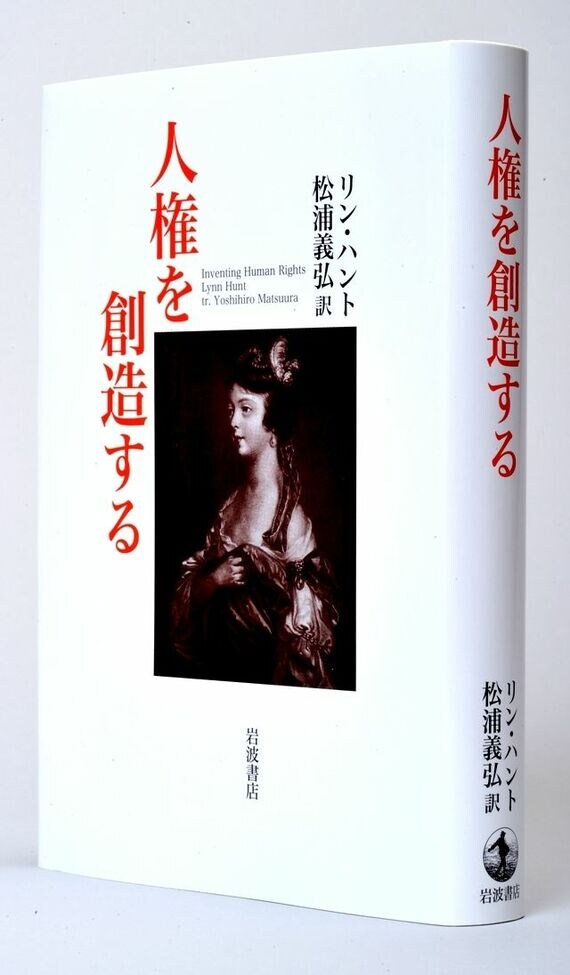

フランス革命史の大家が著したリン・ハント『人権を創造する』は、西洋法文明圏で人権が「理」として成立してきた過程を生き生きと描き出すことで、それを今後受け継いでゆくためのヒントも与えてくれる。

今でこそ先進国のような顔をしている欧米でも、最初から人権が保障されていたわけではない。宗教裁判への批判が高まった1760年代になっても、拷問や残虐な処刑法自体を問題視する法律家はほぼいなかった。

しかし1789年の革命勃発前夜にかけて、王政下のフランスではそれらの廃止に向かう、劇的な改革のうねりが生まれていったという。

その背景として著者が指摘するのは、意外にも文化の役割である。1740年の『パミラ』に始まる書簡体小説の流行は、ポルノ的な覗き見趣味だと聖職者に批判されながらも、人々に他人もまた自分と同様、「内面」を持つ存在であることを自覚させた。

同じ18世紀後半に座席が整備された劇場で、大衆は音楽や演劇を集団で野次るよりも、個人で静かに楽しみはじめ、自宅でも雑居部屋から寝室が分離して、プライバシーの意識が高まった。肖像画を遺す風習の市民への広まりも、身体は各個人に帰属するという感覚を深めた。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら