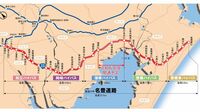

また、高速鉄道網は、リニア中央新幹線だけでなく、北海道新幹線「新函館北斗~札幌」間も、やはりトンネル工事の難航などで開通時期が大幅に遅れるほか、北陸新幹線「敦賀~大阪」間、西九州新幹線「新鳥栖~武雄温泉」間では、ルートさえも決まっていない。

この2線は、現在、在来線と新幹線をそれぞれ敦賀駅、武雄温泉駅で乗り継ぐ形の不完全な状況で、新幹線の本来の機能を発揮できていないといえる。

「開通すれば問題なし」とはいえない

思えば山岳国ニッポンの土木工事は、トンネルとの闘いの連続であった。鉄道では上越線の清水トンネルや北陸線の北陸トンネル、東海道線の丹那トンネルなど、難工事の末に開業を迎えたトンネルは数知れない。

高速道路でも東海北陸道の飛騨トンネル(全長10,712m、道路トンネルとして日本第3位の長さ)は、青函トンネル以上の湧水に見舞われるなど、予想を超える困難に見舞われ大幅に開通が遅れた。

それでもいま私たちはその苦闘の末にできたインフラを享受しており、現在の高いハードルもいつか越えられよう。

しかし、工事の遅れは、先述の人手不足や資材の高騰だけでなく、予定していた再開発や企業立地にも悪影響を及ぼすうえ、政府や研究機関の予測よりも人口減少が加速している状況下で需要予測の修正を迫られるなど、「工事が遅れてもいずれ開通すれば問題はない」というわけにはいかない事態を迎えている。

戦後の高度成長を牽引してきた、そして土木の先進国ニッポンの象徴でもある新幹線と高速道路が新たな生みの苦しみにあえいでいる姿を、私たちはどう受け止めたらいいのか。

これは単なる「偶然の工事遅れの重なり」だけでは片づけられない、日本がいま抱えている根源的な課題の表れなのかもしれないと考えてしまう状況である。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら