京都のど真ん中に《生きた"団地歴史博物館"》 築70年超「京都の廃団地」に、なぜか人が殺到する理由

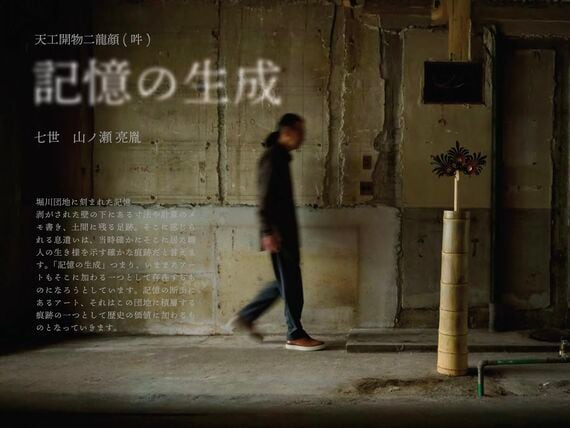

その流れで、2025年11月、ついに1階店舗跡地にて、和眼鏡作家の七世 山ノ瀬亮胤氏による「記憶の生成」展が行われることになった。

長らく空き家となっていた椹木町団地の活用が行われるようになれば、6棟の団地の再生が完了する。西陣の入り口に当たるこの地域は、ますます活性化することだろう。

二条城から北へ上がっていくと、安倍晴明でおなじみ晴明神社があり、さらに北へ上がると紫式部の墓所もあって、観光散歩にうってつけだ。平安京や聚楽第跡なども近い歴史ある地域をつなぐ幹線道路沿いの建物が、すべて機能することは誰もが望むことだと思う。

だが実は、それが逆に団地の再生を遅らせていたともいえるのだ。

当初は全6棟、全面的に建て替えが考えられていた。東京にたとえると表参道の同潤会アパートの建て替えのようなイメージであろうか。

だが、郊外型と違って都市機能と密接に関わっているため、近隣への影響を考えると建て替えは容易ではなかった。また、商店街と団地住人など価値観の異なる入居者による意見のすれ違いもみられた。建て替え計画は遅々として進まない。

そのうちに建物はさらに老朽化し、住人の平均年齢も着々と上がっていった。

「建て替え」ではなく「再生」へ

状況が大きく変わったのは、09年。京都府が設置し、髙田氏が座長となって行われた「堀川団地まちづくり懇話会」で、はじめて団地入居者、商店主、地域住民らが顔を合わせて意見交換がなされた。

そこで出たのは、建て替え以外の方法を検討しようという意見だった。街に存在する団地を、「多世代の交流の場、地域コミュニティの起点」に位置づけるという観点である。そこで「建て替え」から「再生」へと事業方針が大きく転換した。それは本来の戦後復興、下駄履き団地の誕生のコンセプトに回帰したともいえるだろう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら