再生で印象的だったのは平屋の床を抜き、土部分をそのまま床にするという大胆なやり方。残した押入れは食堂では小上がりになり、ギャラリーでは展示空間に。

改修はしてあったものの未入居だった住戸もあり、そこでは元押入れだった部分に植物が植えられ、絵のような雰囲気だった。

土間などを解体した時のコンクリートのガラも住戸への入り口の踏み石、庭部分のベンチなどとして使われていた。徹底してゴミを出さないようにしていたのである。最近ではSDGsの観点からガラなどを砕いて使う話も聞くようにはなったが、そのままの形で無駄なく使っている例は珍しい。

また、これまで顔見知りの高齢者を中心とした住民が住んでいた集落に若い人たちが訪れるようになったことで元から住んでいた人たちも楽しそうだった。これまで近くになかったからだろう、食堂はおおいに重宝がられ、毎日訪れる人もいたと聞いた。

3期目で危機が訪れるも新しい模索がスタート

2期目までは入居者も早々に決まって順調だったが、3期目から苦戦が始まった。1期目、2期目で予算を使いすぎてしまい、3期目は少し予算を絞って改修したところ、今度はなかなか入居者が決まらない。

そうこうしているうちにそれまでの入居者のうちの3戸がそれぞれの事情から退去することになってしまった。盛り上がった場が静かになってしまったのだ。

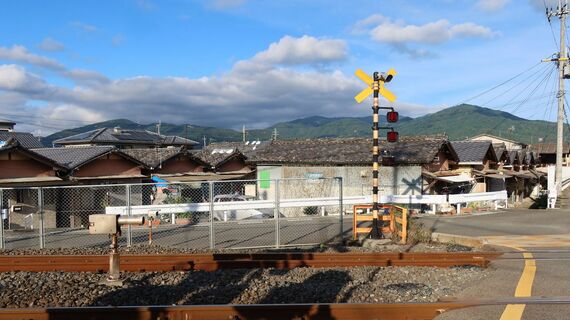

亀岡市は京都市と隣接してはいるが、その間には山があり、物理的距離よりも精神的距離が遠い。JR、国道9号線、保津川下り(!)、いずれのルートで来ても一度電波は途絶えると川端さん。

そこに灯りかけ、一度消えた明かりをもう一度灯すには大きな力が必要だ。いくら花火を打ち上げても山に遮られて山の向こうには光は届きにくい。プロジェクト立ち上げ時からそれは分かっており、万全な布陣で進めてはきたものの、入居者それぞれの退去まではコントロールできなかった。

そこで現在は空いている3室のうちの1室をこれまでプロジェクトで関わってきた4社で借り上げ、ラジオで情報を発信。「野良の学校」という講座を開いたり、アーティストインレジデンスを実施、さまざまな人に滞在してもらったり、テーマを変えて月に1回、年に2回、毎月一定の日にとさまざまなイベントを開催するなどして場を知ってもらう活動を続けている。

空いている住戸が多い分、使える場所も多いので、そうした外に場を開く活用はしやすくもなっており、徐々にこれまでとは違う新しい人たちが訪れるようにもなってきた。

もちろん、一方で入居者の募集もしており、多少スピードを落とすことはあっても改修は続けていく。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら