「幼少期に父が用意してくれて、今は1階も2階も本で埋まってる。家も本が山積みや。昔から活字中毒で、ちょっとでも切れたらしんどい。いつもトイレと部屋に1冊ずつおいて、同時進行で読んでるねん」

好きなのは推理小説。それに加えておまけのネタ集めのために、実用書からSFまで、ありとあらゆる本を読んでいるそうだ。「中国のキャラクターを描こうと思ったら、中国の衣装の資料が必要」などと、本は無限に増えていく。

本以外からアイデアを拾うこともある。

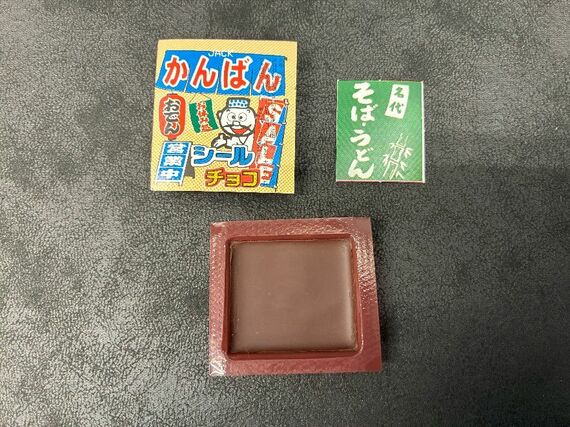

「『かんばんシールチョコ』は、のぼり屋さんが『おでん』『お休み処』『SALE』などの看板やのれんを表に並べていたのを見て、すごいきれいやなって。結構目にするのにシールは売ってなかったから、『これやったら売れる』と思ってカタログだけもらって帰り、アレンジして描いていったんよ」

最近は新商品を出すことが少なくなり、今はリニューアル時だけ、40種ほど追加のおまけを描いているそうだ。

しかしこの仕事、中野さん引退後はどうするのだろう。専務を勤める長男の優(すぐる)さんに引き継ぐのかを確認してみたところ、「息子にはイラストやデザインは継がせない」ときっぱり。

「僕は経費節約になるからやっていたけど、本来よそに頼めばいい仕事やから。息子はデザイン学校は行ったけど、才能ないからね」

一見辛口なこの言葉の裏には、「大変な仕事を背負わせたくない」という親心が隠れていると感じた。

くじのない駄菓子へ、次世代の挑戦

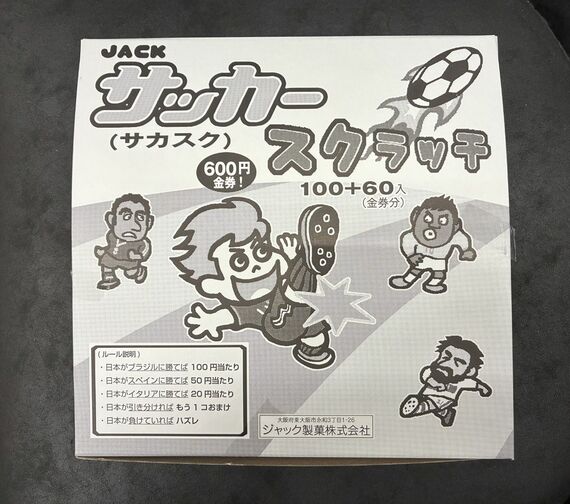

その優さんは現在、新しい販路開拓に挑戦している。狙っているのは量販店だが、そこに立ちはだかるのが「くじ付き菓子」の問題だ。多くの量販店では、「当たりが出たら、その金額分の商品と交換する」という対応がNGなのだ。

ここで、古くから駄菓子屋で行われてきたくじ付き菓子のビジネスモデルについて、少し説明したい。この仕組みでは、店は損をしない。

看板商品のヤッターめんでいうと、「100個入り」の箱に140個が入っている。この40個分が、くじの「当たり分」としてあらかじめ店に無償で提供されている形だ。

当たりくじは、50円が2本、100円が2本、「もう1個おまけ」が10本。合計で400円分に相当する商品が最初から含まれている。だから店は、当たりが出てもその分の費用を負担する必要がない。

この工夫により、子供たちはくじを引くワクワク感を体験でき、店は損をすることなく売り上げを伸ばせるという、まさに「win-winの関係」が成り立っているのだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら