「学校で習った英単語」なのにリスニングできない…。英語が苦手な人がハマっている"落とし穴"

「情報伝達の効率化」を推し進めるために、英語ではさまざまな音声変化が発生します。

効率化する過程で、音がつながったり(例:get up→ゲラップ)、消えたり(例:andのdが消える)、変化したり(例:did you→ディジュー)、極端に弱く発音されたり(例:for→ファ)するのです。

英語の音声変化は、大きく分けてたった5つ。この5つのルールを理解し、そのパターンを認識できるようになれば、あなたは英語の「聞こえ方」を劇的に変えることができます。

5つのルールを解説

では、その5つのルールとは何でしょうか。ここでは直感的にスッとわかり、「体感」しやすいように、私がつけた独自のネーミングでご紹介します。

①「ひっつき虫」(連結)

単語と単語がぴったりくっついて、まるでひとつの単語のように聞こえる現象です。英語は、隙あらば、くっつきたがる「ひっつき虫」です。

例えばCome on.が「カム オン」でなく、「カモン」のように聞こえるのは、単語の最後の子音と次の単語の最初の母音がくっついて発音されるからです。まるで言葉同士が「ひっつき虫」のように結合するのです。

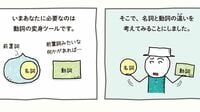

②「変身モード」(同化)

音と音が隣り合うとき、口の動きをスムーズにするために音が別の音に変わる現象です。Don’t youが「ドンチュ」のように聞こえるのは、「t」 と「y」が合体して「ch」という音に「変身」するからです。日本語でも、砕けた会話で「何と言うか」が「何ちゅうか」に変身しますね。英語ではこれが「くだけた物言い」「言葉の乱れ」ではなく、スムーズに美しく発 音するための自然な変化なのです。

③「ラリり放題」(ラ行化)

「t」や「d」が特定の位置にあると「r」のような音になる現象です。これはアメリカ英語特有の変化で、母音に挟まれたtの音がラ行のように聞こえる現象。waterが「ワラー」、betterが「ベラー」、Let it Goが「レリゴー」のように聞こえるのは、このためです。知らないと、完全に別の単語と思ってしまいます。アメリカ英語に特徴的なこの現象は、まさに「ラリり放題」の世界です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら