【独占】"アリーナラッシュの仕掛け人"が語る期待と課題…Bリーグの島田チェアマン「傍観ではなく、ムーブメントを起こした責任を果たす」

――想定を上回る数のアリーナが整備されることになった理由をどうみていますか。

社会的大義をうたってきたことだ。メジャーなスポーツでもないのに、何百億円もかかるものを作ってくれと言ったところで見向きもされない。どういうメッセージを伝えていくことが重要なのかを考えた。

地域活性化に資することがBリーグの理念で、クラブが人気になればその地域も潤う。そこに足りなかったのがアリーナだ。

バスケの試合を開催するだけでなく、コンサートやイベントを誘致することで、周辺の公共交通機関や宿泊施設、飲食店にお金が落ちる。地域の一体感の醸成、スポーツに触れる機会の創出につながり、アリーナ自体を防災拠点としても活用できる。体育館をまた体育館にするよりも、アリーナにしたほうが経済効果は高い、という流れを作ったこと。これが今回のアリーナプロジェクトが成功した理由だ。

持続性の問題も含めて責任は一定ある

――Bリーグはアリーナの「旗振り役」でありながら、各地のアリーナ計画に事業者として関与しているわけではないため、コストやリスクを直接的には負いません。

少なくとも、アリーナをこれだけ全国的に増やすムーブメントを起こしたのは紛れもなくBリーグなので、持続性の問題も含めて責任は一定あると思っている。Bリーグの試合日以外をどう埋めるかについて、現状のように傍観しているだけでは万が一うまく機能していない地域が出てきたときに、アリーナ建設の是非みたいな話に発展してしまう可能性もある。

責任を果たすために準備していることがある。1つはグローバル戦略だ。バスケットボールは、プロリーグと競技者の数が世界で最も多い人気スポーツだ。インバウンドの方たちがBリーグの会場に足を運んでもらえるよう、海外でプロモーションしたり、イベントを誘致したりする。これは国内の人口減少に対する備えにもなる。

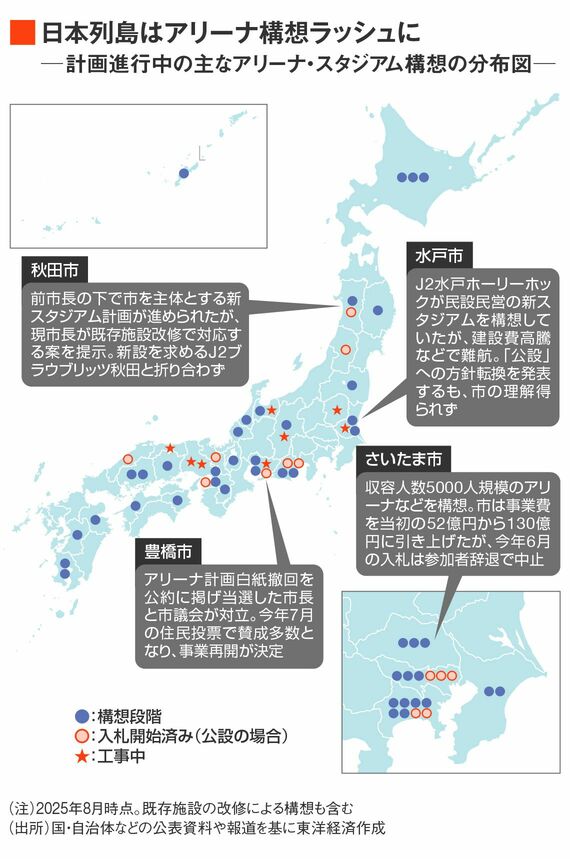

――さいたま市など、計画策定段階で住民にアリーナ建設が十分周知されず、困惑が広がっている事例もあります。

そうした問題は時折起きている。新しい体育館の計画を市民が早くから理解していて、途中で、Bリーグのクラブに使ってもらったら盛り上がるとか、アリーナにしたほうがいいんじゃないかと判断が変わった場合だ。

それを市民に対して説明しなければいけない。各クラブが地域で開くシンポジウムには私も行っているが、1回伝えても、その情報をみんながキャッチしているわけではないので、繰り返し伝えていくことが大事だ。たとえ「アリーナはNO」という結果になったとしても、だ。

そういう感度やノウハウが低いときはあったが、今はクラブやオーナー間、自治体の間で横連携しており、住民に対しての情報開示の重要性はもうスタンダードとして認識され、自主的にしっかりできている。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら