〈全国で65超の構想が浮上〉先に待つのは"夢のアリーナ"か"令和のハコモノ"か…空前のアリーナ・スタジアム建設ラッシュ、「コストと責任」めぐる混沌

「知らぬ間に建設が決まっていた」「せめて建設コストが“高止まり”にならないと……」

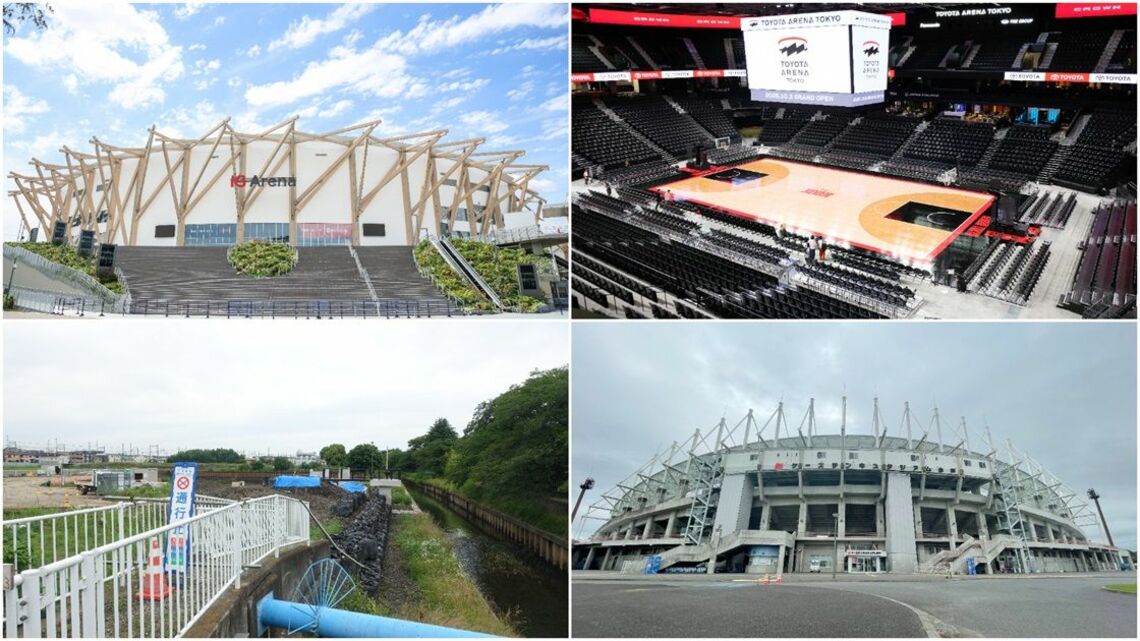

今、日本各地でアリーナやスタジアムの建設が相次いでいる。東洋経済の調べでは、9月以降に新設・改修を予定しているアリーナやスタジアムは、全国で少なくとも65カ所に上る。

10月に開業する「トヨタアリーナ東京」(東京・青海)のように、土地の所有から建設・運営までを民間事業者が担うケースはあくまで例外。大半の計画には自治体が何らかの形で関与し、税金が投じられる。まさに国家的プロジェクトともいえる状況だ。

ところが冒頭のように、候補地の周辺に住む市民や地元自治体の職員からは困惑の声も上がる。

“稼げる”地域のシンボルに

全国的に機運が高まった背景には、2016年に安倍政権が掲げた「スポーツの成長産業化」がある。スポーツ産業の市場規模を2015年時点の5.5兆円から2025年までに15兆円に拡大する政策目標をぶち上げ、その柱の1つが、今も経済産業省とスポーツ庁が中心となって進める「スタジアム・アリーナ改革」だった。

国が推進するスタジアム・アリーナは、地域住民がスポーツをする従来の体育館ではなく、数千人から数万人の観客がスポーツを見ることを主な目的とする。「世代や文化などを超えて人々をつなぐ舞台」として、“収益を生み出せる”地域のシンボルの整備を目指し、民間事業者や自治体への支援などに取り組んでいる。

各スポーツ団体の声も、建設を後押しする。Bリーグ(プロバスケットボール)は、2026年~2027年シーズンから競技成績による昇降格を廃止。一方で収容人数5000席以上かつスイートルームなどを併設するホームアリーナを確保することを、トップカテゴリーへの参入条件の1つとした。

Jリーグ(プロサッカー)やSVリーグ・Vリーグ(セミプロバレーボール)もスタジアムやアリーナの設置基準を設けており、チームや地元自治体に対して観戦環境の整備を求めている。そうした動きと呼応し、従来の体育館の建て替えや新設計画が続々と浮上している。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら