スリーマイル島、チェルノブイリ、福島……原発事故で企業の経営者はどのように裁かれたか。復権を阻むために必要な「事故後責任」の追及

配管データの改ざんと虚偽報告については、GPU子会社であるMETED社が起訴され、同社は1984年2月に法人として有罪判決を受けた(4万5000ドルの罰金)。その際にもGPU側は司法取引によって、残りの起訴内容を「不抗争」とし、取り下げさせた。

この配管データ改ざんではクーン氏ら幹部の関与が疑われていたが、起訴が取り下げられたことで司法による真相究明は頓挫した。子会社METEDの有罪判決を受けて、クーン氏は当時のMETED副社長を厳重注意、従業員数名に減給などの処分を下した。この際も、クーン氏自身の責任は問われずに終わった。

クーン氏は「データ改ざんは知らなかった」「ミスはあったが不正はなかった」「処罰より事故の教訓から学んで改善することが大事だ」と自己弁護を繰り返した。

このような一連の責任回避を経て、クーン氏は事故から6年後の1985年に念願のスリーマイル島原発1号機の再稼働を実現する。後にクーン氏は「約束通り企業を立て直し、1980年代後半には財政的に健全な状況に回復させた」(USA Today、2017年2月22日)と評価されている。クーン氏は1992年まで会長を務め、退任後も地区議員や教育委員などを歴任、地域の名士として尊敬される余生を送った。2017年2月に死去している。

現時点でもスリーマイル島原発2号機の廃炉は先が見通せない一方、2019年に一度廃炉が決まった1号機については再々稼働の計画が浮上している。

結論を先に言えば、クーン氏に対する法的責任追及や経営責任の追及は失敗した。アメリカの原子力賠償法が企業に責任を集中させる仕組みになっていること、事故につながるデータ改ざんなどの不正行為を追及しようにも司法取引で阻まれてしまうことなど、法制度上の制約があったことが一因である。

チェルノブイリ原発の再稼働に加担した所長

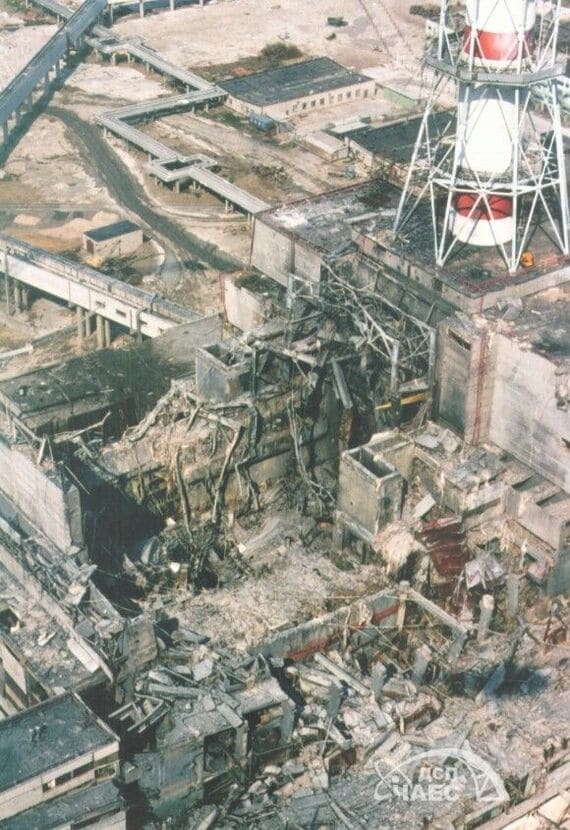

ウクライナ・キエフ(キーウ)州北部に位置するチェルノブイリ原発4号機事故(1986年4月26日)では、周辺の半径30キロメートルの区域が立ち入り禁止の強制避難ゾーンとなり、10万人を超える住民が移住させられた。

この事故について、ビクトル・ブリュハノフ・チェルノブイリ原発所長(当時)が責任者として裁かれた。原発事故直後からブリュハノフ氏は現場で収束作業を指揮したが、1986年8月13日に逮捕された。起訴内容は「危険施設における業務上過失」(刑法220条)、「事故状況に関する虚偽報告」(刑法165条)で、1988年7月に懲役10年の実刑判決を受けた(後に5年に短縮)。

1991年9月に刑期を終えたブリュハノフ氏は、古巣のチェルノブイリ原発に技術部長として再雇用され、4号機の事故後も稼働を続けた1~3号機の運転に関与した。その後、ウクライナ経済省傘下のウクルインテルエネルゴ社の副代表取締役に就任。ソ連崩壊後のウクライナにおける原子力利用推進政策の一翼を担った。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら