人手不足の深刻化でインフレが止まらない…建設業は日本独特の商慣習を見直しできるか

ゼネコンにとって「総価一括請負方式」のリスクは、想定外のコスト上昇で赤字工事となる「インフレ」と、金利上昇による「資金繰りの悪化」である。そのリスクがデフレと低金利で抑えられ、工事利益を確保できる状況にあれば、オープンブック方式のような手間がかかるコスト管理は必要ない。発注者側も、元請け業者が最初に取り決めた価格と工期通りに工事を完了してくれるのであれば、CM会社と契約してオープンブックで開示される情報をチェックしなくてもよいと考えるだろう。

日本でのオープンブック方式のCM事例は、2011年に発生した東日本大震災の復旧・復興工事で被災自治体の発注業務を独立行政法人都市再生機構(UR)が支援したケースや、透明性・公正性が求められる公共工事を中心に前田建設工業や竹中工務店が実施した案件などに限られているのが実情だ。

しわ寄せは建設労働者の賃金に

日本ではデフレによって「インフレリスク」は顕在化しなかったが、1990年代末から公共事業費の削減が始まると、建設工事の受注競争が激化した。2008年のリーマンショックで建築着工件数も大きく落ち込み、国内建設投資(名目値)はピークだった1996年度の83兆円から2010年度には42兆円と半減。そのしわ寄せは建設労働者の賃金を直撃した。

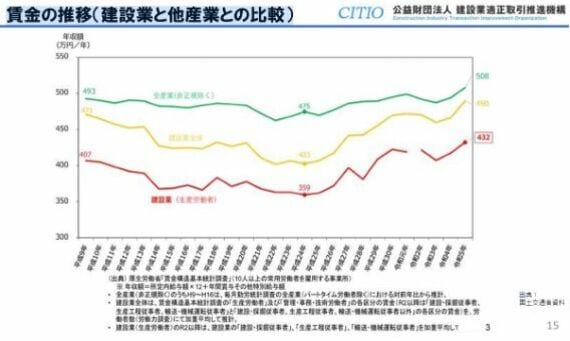

前年度実績に基づいて算定される公共工事設計労務単価は、1999年度を100として2000年度は87.5に落ち込み、その後も12年連続で下がって2012年度には70.3まで低下した。その影響で建設業の賃金低下が進み、2012年度には全産業の平均年収475万円に対して建設業は72万円少ない403万円、建設技能労働者は116万円少ない359万円となった。

総価一括請負契約では、工種ごとの詳細な内訳を明示せずに、材料と労務費をまとめて積算する「材工一式」が商習慣となってきた。ゼネコンは、協力会社の下請け業者から工種ごとの見積書を提出してもらい、あとはゼネコンの現場経費や利益などを加えるだけで建設工事の見積書を作成できる。「材工一式」で内訳を明示せずに現場の実行予算でやり繰りするなかで労務費に受注競争のしわ寄せが行ったのだろう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら