人手不足の深刻化でインフレが止まらない…建設業は日本独特の商慣習を見直しできるか

オープンブック方式は、コスト(原価)、施工体制、支払い状況に関する情報を全て発注者に開示することを原則とした発注方法である。受注業者が開示したコストにフィー(利潤等)を加えたものが建設費となる。発注者は専門工事会社の選定・発注、資材の調達など事業を推進するCM(コンストラクション・マネジメント=施工管理)会社と契約を結び、CM会社がコスト、品質、スケジュールを管理しながら工事を推進する。

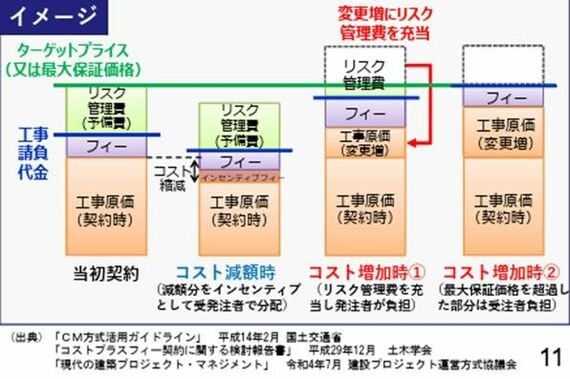

CMには大きく分けて、CMサービスだけを提供する「ピュアCM」と、契約時にコストの最大保証額を設定して工事が完了した時点でコストが保証額を上回った場合にはその超過分をCM会社が負担する「アットリスクCM」がある。

RM協会では、大規模修繕に特化したCM業務を「RM」と呼び、日本の実情に合わせて、協会が認定する有資格者であるRM責任者が発注、設計、工程支援のサービスだけを提供する「RMオンリー方式」、オープンブック方式を必須とする「価格開示方式Ⅰ/Ⅱ」(ⅡはRM協会がオープンブックの第三者監査を実施)の3区分で普及に取り組んでいる。

建設コストをどのように算定するか

建設工事の発注者にとって「総価一括請負方式」は、最初に取り決めた契約金額と工期で設計図面通りの建設構造物を得ることができるので、ある意味、手間がかからず便利な発注方法と言える。企業が設備投資を行う場合、最初に投資額と完成時期が確定できれば事業計画を立てやすく資金調達も行いやすい。

問題は建設コストをどのように算定して、適切な価格で契約するか――。

公共工事では、国交省や地方自治体などの発注機関が技術官僚を抱え、建設費の予定価格を自ら算出。競争入札によって建設事業者に価格を競わせ、予定価格を下回った事業者が落札することで適正なコストの実現を図ってきた。民間工事でも、複数のゼネコンから工事費の見積書を取って見積もり合わせしたり、設計監理と施工を分離する「設計監理方式」を採用したりすることで建設費の適正化を図ろうとしてきた。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら