「造船」「地銀」…長年の不況業界もついに底打ちへ、『業界地図』最新版で見えた産業構造の変化

またオーストラリアは、三菱重工が建造する護衛艦「もがみ」型をベースとした護衛艦を次期フリゲート艦として採用し、今後10年間で11隻、100億オーストラリアドル(約1兆円)で導入すると公表している。

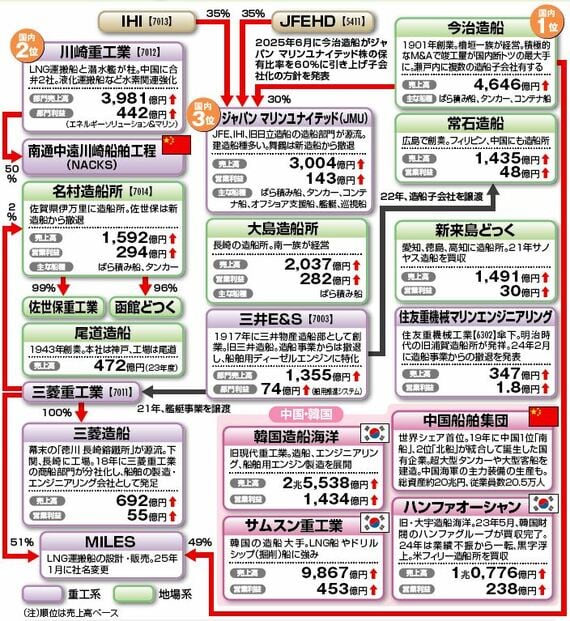

こうした状況下で、2025年6月には最大手で地場系の今治造船が、重工系のジャパンマリンユナイテッドを子会社化する方針を発表している。

過去10年ほど、業界地図における造船業界の天気予報は「雨」か「大雨」が続いていた。最新の26年版では「薄曇り」となっており、今後さらに好転する可能性もある。

金利ある世界で地方銀行も復活

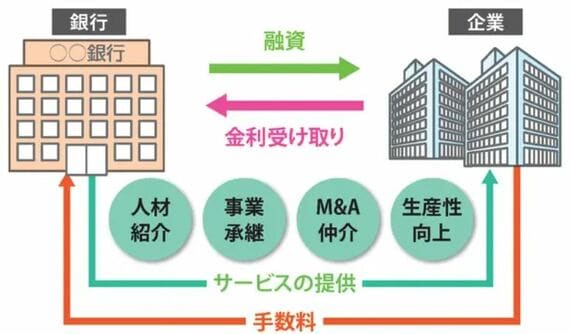

人口減少と長年にわたる超低金利政策で厳しい経営環境が続いていた地方銀行業界。2024年3月の日本銀行によるマイナス金利解除以降、「金利ある世界」に突入し、状況が大きく変わり始めている。

地方銀行の稼ぎ方は大きく分けて2つある。まず「資金利益」といって、預金の利子と融資の貸出金利息の差額、株式や債権の運用利益などで構成される。もう1つは「役務利益(役務取引等利益)」で、信託や保険販売、為替手数料、コンサルティング料などが主な内容だ。

利上げによって収益拡大を期待できるのが貸出金利息だ。貸出金には、利上げに連動する「変動金利型」の貸し出しと、そもそも連動しない「固定金利型」の貸し出しが存在する。

固定金利型の割合が高ければ、利上げの恩恵をそれほど受けられないことになる。一方で預金金利は利上げに連動してすぐに引き上げられるため、場合によっては利上げがむしろマイナスに働く場合もある。

銀行にとって貸出金利息に次ぐ収益源が株式や債券などの有価証券運用だ。国債や地方債などの債券の多くは固定金利のため、すでに保有している分については利上げの恩恵を受けられない。むしろ、債券価格が下落するため含み損を抱えることになる。