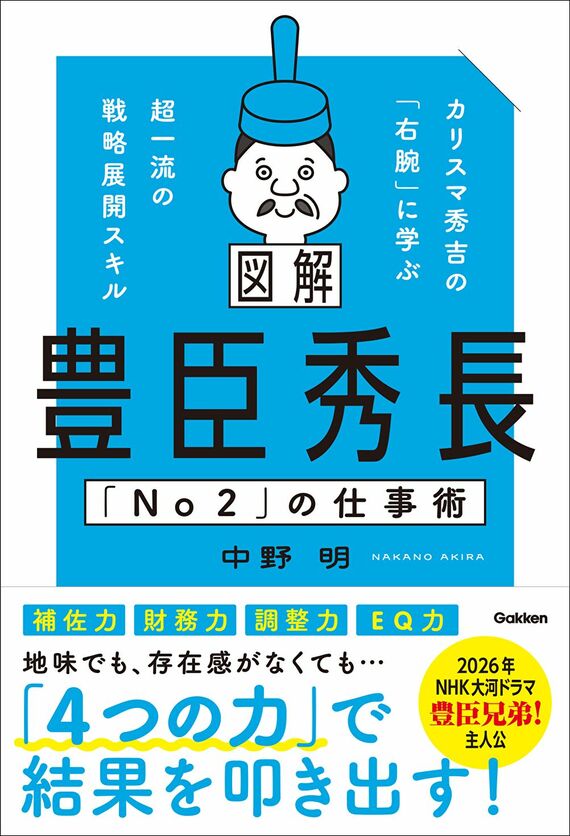

二人三脚で出世街道を歩んだ「豊臣兄弟」…秀長の"類まれな資質"を開花させた《地味な仕事》とは

秀吉の身内で年齢も中堅、しかも温厚で篤実な秀長に対し、足軽仲間も一目置く存在として扱うようになります。

秀長は「兵站」で力を発揮

秀長の兄者・秀吉が信長軍の中で目立った働きをするようになるのは、のちにいう「墨俣(すのまた)一夜城」の築城を境にしてです。また、大きな武功を挙げたのは元亀元(1570)年に始まった浅井・朝倉攻めです。信長はその褒美として旧浅井領の北近江3郡を秀吉に与えました。ここに秀吉は12万2300石を領する大名に出世します。

秀吉は長浜に城と城下町を築き、天正3(1575)年夏に入城しました。並行して領地を支配するため組織の整備も進めました。当時、秀吉の重臣は秀長を筆頭に4人いました。

木曽川で水運業を営む川並衆一派の棟梁・蜂須賀小六正勝、小六とは義兄弟の関係にある前野将右衛門長康、そして秀吉の軍師として活躍した竹中半兵衛重治です。この秀吉「四人衆」は、秀長が総務・兵站、小六が軍事・外交、長康が軍事・情報、半兵衛が戦略・軍師と、役割を分担していました。

注目したいのは秀長が総務的立場である「兵站」を主に担当している点です。兵站とは、戦うために必要なモノ(食料・武器・資材など)を、必要な場所に、必要なタイミングで届けることです。

戦といえば戦場の最前線での争いをまずイメージしますが、食べ物がなければ兵は空腹で動けず、武器や弾がなければ敵と戦えません。つまり兵站とは、あまり目立たず華にも乏しいながら、その出来不出来が勝負を決める大きな要因になり得ます。

しかも必要なモノはあって当たり前で、誰も手柄として誉めてはくれません。しかしその反対に、使いたい時に手元になければ「兵站部隊は何をやっているのか」と怒声が飛びます。うまくいって当たり前、なかなか誉めてもらえないのが兵站です。

どこか裏方的で地味な印象を受ける兵站です。その目立たぬポジションで秀長は、自身の「資質」を開花させていきます。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら