二人三脚で出世街道を歩んだ「豊臣兄弟」…秀長の"類まれな資質"を開花させた《地味な仕事》とは

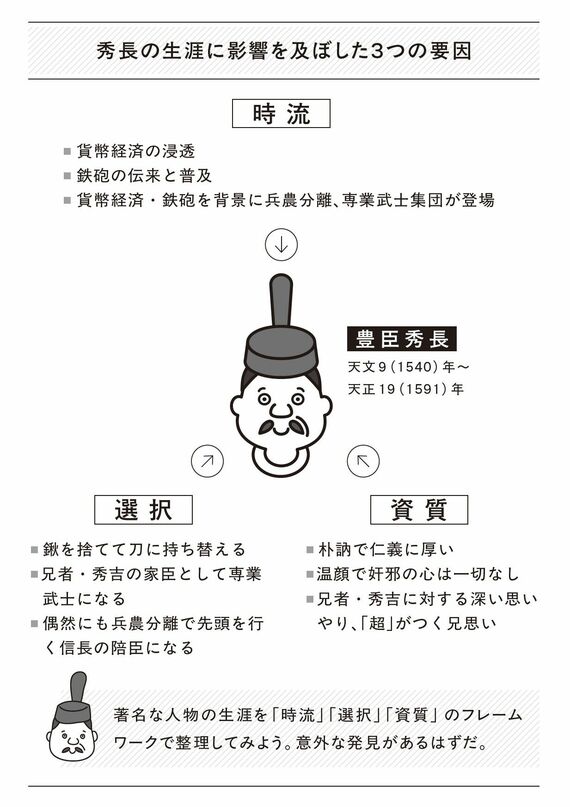

そして、この大きな「時流」の中で、豊臣秀長も、専業武士としてその活躍を始めることになります。

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

「謎」が多い秀長の出生

豊臣秀長は、天文9(1540)年3月2日、尾張国愛知郡中村で、父弥右衛門(または筑阿弥)、母仲の間に生まれました。姉に天文元(1532)年生まれの智、兄に天文5(1536)年(または天文6年)生まれの秀吉、妹に天文12(1543)年生まれの旭(朝日)がいました。

ただ、両親や姉妹の名前、生年月日など、不明な点が多いのが現状です。その最たるものが秀吉と秀長が異父兄弟であるという説です。

これによると姉の智と秀吉は弥右衛門の子、秀長と旭は筑阿弥の子になります。ただ、弥右衛門の死は天文12(1543)年1月2日と記録にあり、これが正しいとすると秀吉と秀長は異父兄弟ではなく同じ父親を親にもつと考えるのが妥当で、本稿ではこの説をもとに進めます。

また、名前や名字をよく変える昔の人にはありがちなことですが、秀長の姓名にも混同しやすい点があります。まず名前を見ると、幼少時の小竹(こちく)から小一郎、長秀、秀長と変転しています。また、名字については最初の木下から羽柴になりました。またのちに、氏を豊臣と名のります。

兄・秀吉が織田信長に仕えた時期は諸説あり、天文22(1553)年から永禄元(1558)年の間のようです。信長の家来として頭角を現した秀吉はやがて百人足軽頭になり、自分の家来になるよう秀長を口説いたといいます。これが永禄5(1562)年の頃です。

当時、百姓だった秀長は、わずかばかりの土地を耕作して母親と妹を養っていました。地道に農民として暮らしていた秀長は、秀吉の誘いに尻込みしました。しかし秀吉の強い要望もあり、秀長は兄の力になろうと、鍬を捨て刀に持ち替える「選択」をします。

振り返ると、これは秀長にとって人生最大の「選択」であり、のちの彼の人生を決定づける意思決定でした。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら