「3R=リデュース、リユース、リサイクル」の一歩先へ…《徹底的なサステナブル》を目指すミシュランの"本気度"

本来、都市鉱山リサイクルの重要度は年々増しているはずであり、そのためには小型家電リサイクル法自体のアップデートを議論していくべきです。小型家電の回収量を引き上げ、都市鉱山の活用を拡大していく余地はまだまだあるはずですが、残念ながら、現時点ではその兆しがありません。

また、リサイクルにおける「回収」の重要性にもっと着目し、議論していくことが必要だと思います。さらに、品目ごとに縦割りになっている個別リサイクル法に横ぐしを通すことも、今後の効率的なリサイクル制度を構築していくためには不可欠と考えています。

その理由をご理解いただくために、まずは世界や日本の政策の方向性がどのようになっているか見ていくこととします。

「サーキュラーエコノミー」という世界の潮流

「サーキュラーエコノミー」という言葉をご存知でしょうか?

2010年代に欧州で生まれた言葉で、経済政策、環境政策などを語るうえで欠かせない世界の大きな潮流になっています。

これまでの経済は、大量生産、大量消費、大量廃棄という一方通行型(リニア型)の構造でした。これを、資源を循環させるサーキュラー型の経済構造へ転換させようというのが、サーキュラーエコノミーの考え方です。Circular Economyを略して「CE」と呼ばれたりします。

サーキュラーエコノミーは、資源の効率的な循環利用の仕組みを構築し、資源やエネルギーの消費を抑え、新しい価値を生み出そうとする社会経済システムです。

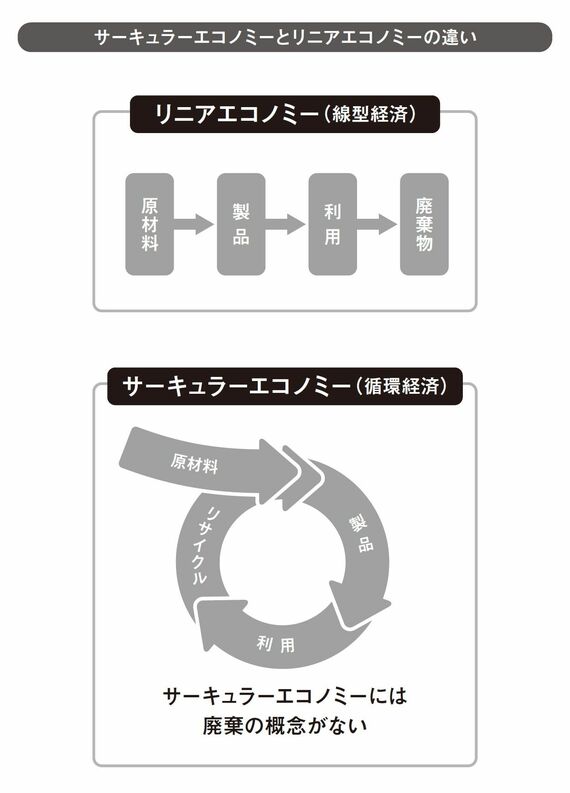

従来のリニアエコノミーとの違いは、バリューチェーンにおいて廃棄物の発生を前提としているか、という点にあります。

一般的な経済モデルであるリニアエコノミーでは、原材料、製品・利用・廃棄物といったバリューチェーンの流れが直線となっていて、廃棄物の発生が前提です。

一方で、サーキュラーエコノミーでは、資源の回収や再利用が前提とされているため、廃棄物という概念がなく、一度消費された製品も再資源化され循環します。

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

無料会員登録はこちら

ログインはこちら