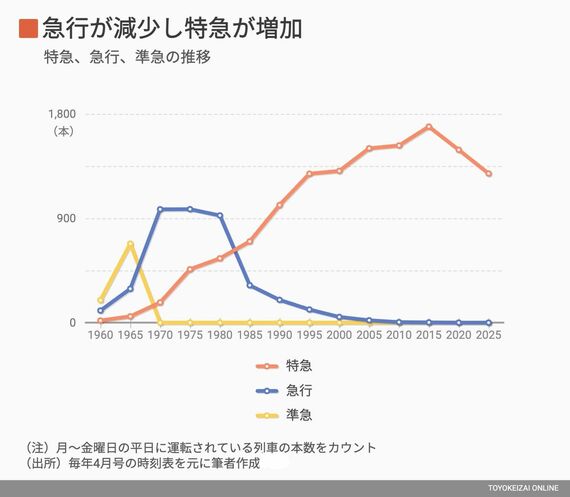

国鉄・JR列車本数の推移で読み解く「急行衰退史」 65年間の時刻表でわかった特急との主役交代劇

特急の本数は1960年から常に上がり続け2015年に1690本とピークに。その後、北陸新幹線の延伸(長野―金沢―敦賀間)や、九州新幹線(博多―鹿児島中央間)全線開業などにより、JR東日本やJR九州エリアで減少した。JR北海道では新幹線の開業と関係なく本数が減少した。

昭和の時代から現在までの大きな流れは、昭和40年代に準急を急行に格上げ、昭和50年代以降は急行を特急に格上げと、昭和60年以降は急行の特急格上げにプラスして、新幹線開業による在来線特急や急行の廃止と、急行料金より高額な特急料金や新幹線料金を鉄道利用者に負担してもらう形で増収を図っているように見える。鉄道である程度長い距離を移動する人も多かったと思われ、こういった形で増収が図れたのだろう。

有料化の流れが進む

だが航空券が安くなった今、新幹線以外の鉄道は短・中距離利用の人が多くなった。また、高速道路網が発達して安く移動できる高速バスが登場。在来線の特急で100〜200kmほどの移動をする人が以前より減ったと考えられる。さらに、コロナを機にリモートで仕事を済ませるビジネスパーソンが増えている。そんなことが特急減少の要因となっていると思われる。

最近はJR東日本の中央線快速電車にグリーン車が連結、JR西日本関西地区、広島地区に指定席のある快速列車が登場している。

この流れも準急→急行→特急とたどった歴史の流れをくむ、短距離利用者の多い時代の「運賃をなるべく値上げせずに増収を図る方針」と言えるだろう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら