「単純だが試すのは恐ろしい実験」をしていた…。3COINSがショッピングモールでなぜか"増殖"している理由

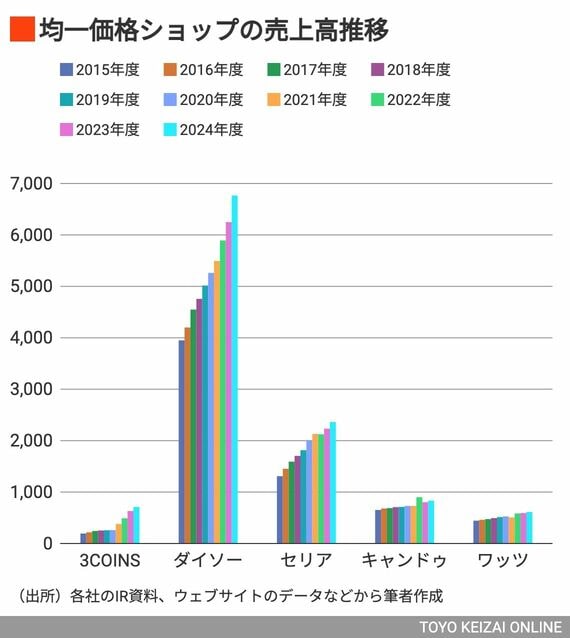

アパレル出自のスリコの独特の強みについてみてきたのだが、これらの裏返しとしての課題もないわけではない。次の図は、価格均一ショップ大手の近年の売上推移を並べたものだが、これをみてもスリコが他社比大きく伸びていることはよくわかる。

ただ伸び具合でいくと、業界トップ、ダイソーのほうが大きな伸びを示していることもわかる。それは、価格帯多様化の恩恵を最も受けているのがダイソーだから、である。

ダイソーがTHREEPPY、Standard Productsといった300円以上の業態を本格展開したのが2021年、ダイソー業態に多様な価格帯を本格投入したのが2022年あたりといわれている。

これもスリコの成功、多様な価格帯が消費者に受け入れられるのとほぼ同時期である。スリコの成功は、明らかにダイソーの価格帯多様化を後押ししたのであり、これによりダイソーは新たな成長段階へと進化することになった。

ダイソーの大型店が増えた理由

コロナ禍を経て、ダイソーに大型店が増えたことにお気付きだろうか。300円、500円、1000円など、多様な価格帯の商品を導入できるようになったダイソーは、原材料高による苦境を乗り切り、逆に多様な価格帯の商品を拡充できたことで、品揃えを充実、かえって店舗の大型化に成功したのである。

加えて、300円以上の業態、THREEPPY、Standard Productsの積極的拡大も進めたことで、ダイソーの成長はさらに加速しつつある、ということなのだ。3つの業態をセットで出店することで、館にとって3店舗分を一気に埋めることができるテナントにもなった。

これは今、非食品売り場のテナント化を進めつつある総合スーパーにとって、とてもありがたい存在であり、広い総合スーパーの上層階には「ダイソー3兄弟」がそろって出店するケースも増えている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら