「ポケモン生態図鑑」が爆売れ 行動生態学の専門家が解説したポケモンの“生き物らしさ”とは?

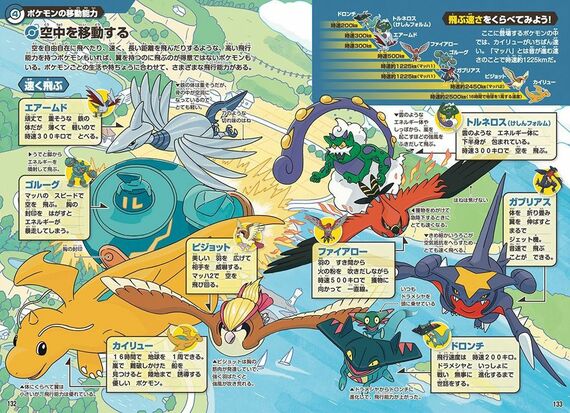

とりポケモンの「ピジョット」はマッハ2で飛ぶらしい。飛行の衝撃だけで周囲に大きな影響を与えるだろうし、追突事故が発生した際にはとんでもないことになるだろう。しかも生き物なので、何十匹どころか何百匹もいるはずだ。とはいえ、事故が起こったという話は聞いたことがない。

また、特定のポケモンはほかのポケモンを捕食するケースもある。生き物であれば当たり前だが、ペットであると考えるとこれは致命的な問題だ。

このように数匹見ただけで問題が出てくるわけで、ポケモンはこういった部分をきちんと描くことができない。ゆえに木の実を食べるだけのファンタジーなかわいらしい生き物になりがちだ。しかしそれでは、生き物としての魅力が大きく欠けウソ臭くなってしまう。

専門家が生き物として見た結果、ポケモンもより輝く

この状況において『ポケモン生態図鑑』は重要な役割を果たしうる。なぜなら、この書籍はポケモンが持つ矛盾を避けつつ生き物として描写しているからだ。

本書において、ツバメのような「オオスバメ」はトンボに近い「ヤンヤンマ」を食べようと狙っている。鉄球ポケモンの「ダンバル」は磁力で仲間と合体して波のように動くし、大陸ポケモンの「ドダイトス」の背中にはむしポケモンが住んでいるわけだ。

前述のように、こういったゲームではまず描かれない部分がきちんと絵になっているわけである。ゲームにおいては、こういった動きを実装するのが難しいケースが容易に想像できる。

昨今では家庭用ゲーム機の性能もかなり上がり、いわゆるオープンワールド(広大な世界を自由に冒険できるもの)が当たり前になってきた。かくいうポケモンも『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』ではオープンワールドを採用している。

オープンワールドで重要なのが世界の緻密な描写なわけだが、しかしポケモンはそれをあまりうまくできていない。そもそもポケモンは種類が多いのでそれらを実装するだけで一苦労だろうし、動きを作り込むので手一杯だろう。だいたい、どういう世界の成り立ちなのかもあまりきちんとしていなさそうだ。なんせ、世界を作ったのもポケモンらしいのだから……。

だが『ポケモン生態図鑑』が出たおかげで、矛盾を持つポケモンの生き物としてありえる生態がきちんと絵にされたわけだ。この書籍で描かれたポケモンたちの生態がゲーム内でも見られるようになれば、よりポケモンは魅力的な存在に進化できるだろう。

もちろん制作上の都合ですべてを実装するのは不可能だろうが、しかし一部でも描くことができればポケモンの生き物らしさの説得力が上がるだろう。ゆえに『ポケモン生態図鑑』は、このIPに欠けていたものを足す可能性になる重要なピースなのだ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら