窪田:非常に面白い研究結果ですね。では、幼少期にこそやっておくべきことは何でしょうか?

中室:2000年以前に行われたアメリカの幼児教育は、ほとんど基礎学力を重視せず、保育者と子供の愛着を重視し、会話によって言葉の発達を促し、さまざまな体験をさせるよう試みた個別的な幼児教育だったといわれており、これがかつての幼児教育の効果が大きかった理由ではないかと考えられています。

実は、アメリカの幼児教育が変遷する中、日本の幼児教育は一貫して、日々の生活や遊びを中心とした子供の主体的・協同的な活動を重視してきました。私はこれは日本人の多くの子供たちにとってラッキーなことだったと思っています。幼少期が重要だというのは、健康についても同じことが言えます。窪田先生が警鐘を鳴らしていらっしゃる、子供の近視対策もまさに幼少期にやっておくべきだと思います。

近視予防も非認知能力アップも、幼少期ほど効果が高い

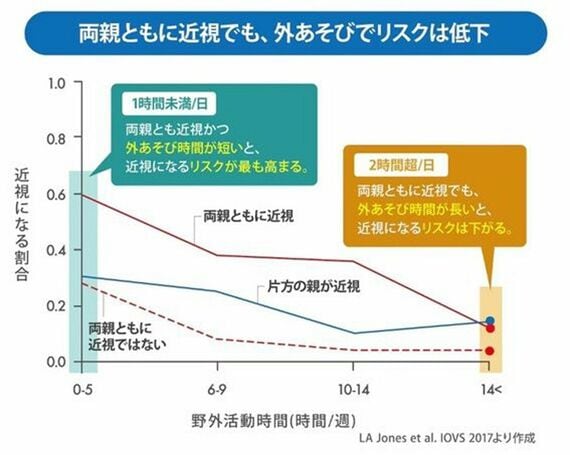

窪田:おっしゃる通りで、近視になるかどうかは、幼少期の過ごし方が大きく関わります。目が成長する段階の子供のうちに、できるだけ屋外で過ごすことが近視予防につながります。近視は遺伝するから仕方がないと勘違いしている人が多いですが、実は育った環境によってなりやすさは変わります。

(図:窪田氏提供)

中室:子供の年齢に応じた教育があるということを理解するのはとても大切なことです。しかし、このことは、学校や幼稚園、保育所では広く正しく理解されていても、保護者には理解されているとは言えません。それが、幼稚園や保育所で「英語を学ばせてほしい」という、まったく子供の年齢に合わない教育活動の要請につながってしまう。

窪田:先ほどの偏差値を重視する考えと一緒ですね。

中室:なぜなら、小学校入学後に有利になるようにと行われた早期の先取り教育が実はほとんど期待したような効果を発揮しなかったという重要なエビデンスが、保護者にはほとんど知られていません。こうしたエビデンスを保護者の方にももっと知ってほしいと考えて、今回『科学的根拠(エビデンス)で子育て 教育経済学の最前線』という書籍を上梓しました。

窪田:先取り教育が子供のためにならないと分かれば、親御さんたちの行動を変えるきっかけになりそうです。次回は、世界的に警鐘を鳴らされる近視の問題について、中室先生とお話ししていきます。

(構成:安藤梢)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら