「魚が獲れないのは海水温の上昇」といった声もあるが…日本の水産業が韓国に抜かれつつある根本原因

忖度(そんたく)という言葉があります。他人の気持ちを推し量ることです。研究者やマスコミが、魚が減っている理由について忖度したら……、またそれをもとにマスコミが報道をして、前提が誤ったままで政策が実行されてしまったらどうなるのでしょうか。

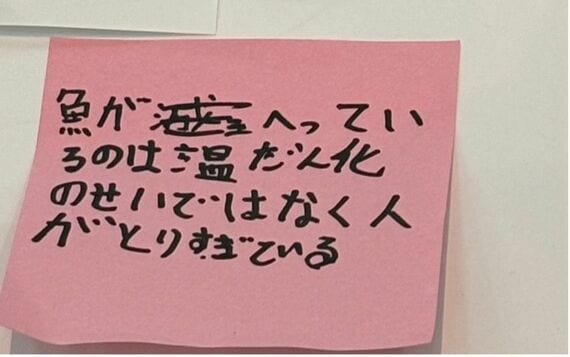

魚が減った理由で頻繁に引用される理由は「海水温上昇」「外国漁船のせい」などです。もちろんそれらの影響がないわけではありませんが、日本が解決できる問題の本質ではないのです。

SDGsやサステナビリティといった言葉が浸透して、水産資源の持続性や水産資源管理といったことへの関心は少しずつ広がってきました。しかしながら、「魚が消えていく本当の問題点を指摘したら圧力がかかってしまう」と恐れる関係者は少なくありません。またその現実は一般に知られていません。

このため、魚を獲りすぎているとわかっていても、あえて触れない。触れればこれまでの矛盾が露呈して資源管理を強化することになります。そしてそれに反対する人たちから圧力がかかることが懸念されるのです。

「本当のことを書くには覚悟がいります」といったことを業界紙で働く人から耳にします。もちろん覚悟をもって恐る恐る記事を書かれる記者もいます。しかしながら、そういった意識で書かれた記事はどうしてもインパクトは弱くなってしまいます。かくいう筆者も発信を控えていた時期が数年間ありました。おかしなことに、本当のことを書くには勇気がいるのです。

「日本の資源管理は素晴らしい!」と報じる内容は漁業関係者にとって耳当たりよく聞こえます。しかしながら結局獲れなくなって困っているのは、全国津々浦々の漁業者に限らず、消費者も含めた社会全体です。

実は世界全体の生産量は増え続けている

「日本周辺だけ海水温が上昇しているわけではないが、世界全体の生産量は増え続けている」「外国船が操業していない瀬戸内海の漁獲量も同様に減少している」など、従来の説明とは矛盾するエビデンスが多く存在します。

「クジラが食べてしまう」という指摘についても、確かにクジラは大量の水産物を食べています。しかしクジラ(ミンククジラ)の資源量は、全般的に魚の資源状態がはるかに良好な大西洋のほうが太平洋より10倍弱もいます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら