「魚が獲れないのは海水温の上昇」といった声もあるが…日本の水産業が韓国に抜かれつつある根本原因

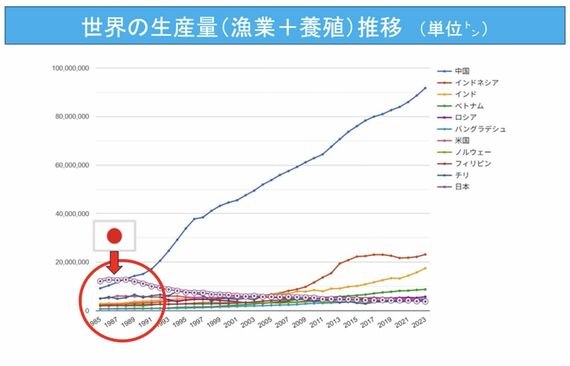

ところが世界全体での生産量(漁業と養殖)は増え続けているのと対照的に、日本では世界の例外として減り続けています。2023年は372万トンと同じ形で統計を取り始めた1956年以降で過去最低量を更新しています。

2024年の数字はまだ出ていませんが、釧路・銚子といった全国1、2位の漁港での水揚げ量は前年を割っています。資源管理に効果がある対応が打てていませんので減少傾向は続いてしまいます。

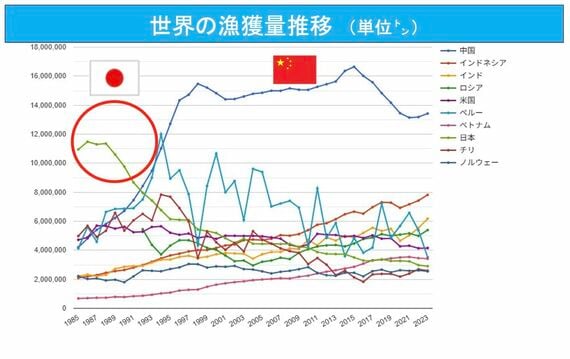

1990年代初めのバブル経済崩壊以降の低迷を指す「失われた30年」という言葉があります。こと漁業に関しては30年どころではなく、少なくとも「失われた40年」と言えます。世界の漁獲量推移を示したグラフの左端の1985年では、日本の漁獲量は世界で断トツでした。

ちなみに世界第1位だったのは1972年から1988年までであり、実に20年弱も世界最大の漁業国の位置づけだったのです。しかし、それは過去の話で今では衰退の一途です。

その本質的な原因は、1977年の「200海里漁業専管水域」の設定で遠洋漁業から撤退したからではありません。資源管理に対する戦略を大きく誤ってしまい「科学的根拠に基づく資源管理」に舵を切らなかったことが、本質的な要因であることが世界と比較すると明白にわかります。

40年前の日本は生産量で世界一だった

このグラフは、漁業と養殖の合計(生産量)の推移を示しています。40年前の日本は、赤丸の箇所でわかるとおり、漁業と養殖を合わせた数量でも世界一だったのです。世界の生産量で20年弱もの長期間世界一だった日本。しかし、他国の成長を横目に衰退が続いています。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら