介護職員の不足は深刻さを増すばかりだ。持続可能な介護を目指し、介護業界大手は試行錯誤を続けている。

人手不足の解決策の1つは、少ない人数でも安全に現場を回せるようにすることだ。率先して取り組んでいるのが、有料老人ホームなどを全国に展開する、最大手のSOMPOケアだ。

国の基準では、介護施設では入居者3人に対して最低1人以上の介護職員をつけることが義務づけられている。「3対1」といっても、1人の職員が常時3人の入居者を見るという意味ではない。

入居者が100人の施設なら、3で割った33.4人以上の職員を雇用して24時間のシフトを組む、という意味だ。シフトによっては職員1人が10人以上を担当する時間帯が出ることもあり、普通に働けばかなりハードである。

SOMPOケアは、この3対1をさらに下回る水準で現場を回すための仕組みをつくった。

介護助手とICT機器の活用

2023年、12の施設で厚生労働省の実証事業に参加したSOMPOケアは、利用者の満足度に影響を与えず「3.23対1」が達成できると結論づけた。

ポイントとなるのが介護助手とICT機器の活用だ。これまで介護職員は1日で食事介助や入浴介助などの直接介護と、掃除や洗濯、配膳といった間接業務をやっていた。それを切り分け、間接業務を介護助手に任せることで介護職員は直接介護に集中できるようになった。肉体労働が厳しいシニアや育児中で長時間は働けない女性らが間接業務を担う。

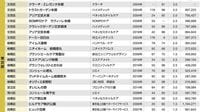

こうして業務を切り分けたうえで、ICT機器を活用した。自動体位変換器、介護用シャワー入浴装置、食事の再加熱用カートなどだ。例えば介護用シャワー入浴装置は、いすに座った利用者をドーム型の装置に入れる。これまで2人でやっていた入浴介助が1人でできるようになる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら