40歳以上が強制加入している公的介護保険制度(以下、介護保険)。だが、入院や認知症トラブルなど緊急事態になるまで具体的な内容を知らない人が多い。

介護保険の運営主体である保険者は、市区町村(区は東京23区)だ。介護保険の財源(2022年度は12兆円)は、介護保険料と税金で賄われている。

「給付」と「地域支援事業」

介護保険で実施されるサービスには「給付」と「地域支援事業」の2つがある。給付は一般的にサービスと呼ばれ、主に①在宅(居宅)サービス、②地域密着型サービス、③施設サービスの3つの類型がある。

複数のサービスを利用する際に必要なのが、ケアマネジャーなどによるケアマネジメント(介護予防支援、居宅介護支援)だ。ケアマネジメントの費用は自己負担がなく、無料。その他のサービスは本人の所得に応じて、1割を基本に、「一定以上の所得」なら2割、「医療保険の現役並み所得」なら3割が利用者の負担になる。

もう一方の地域支援事業には、①包括的支援事業(「地域包括支援センター」の運営など)、②介護予防・日常生活支援総合事業(通称・総合事業)、③市区町村の任意事業がある。

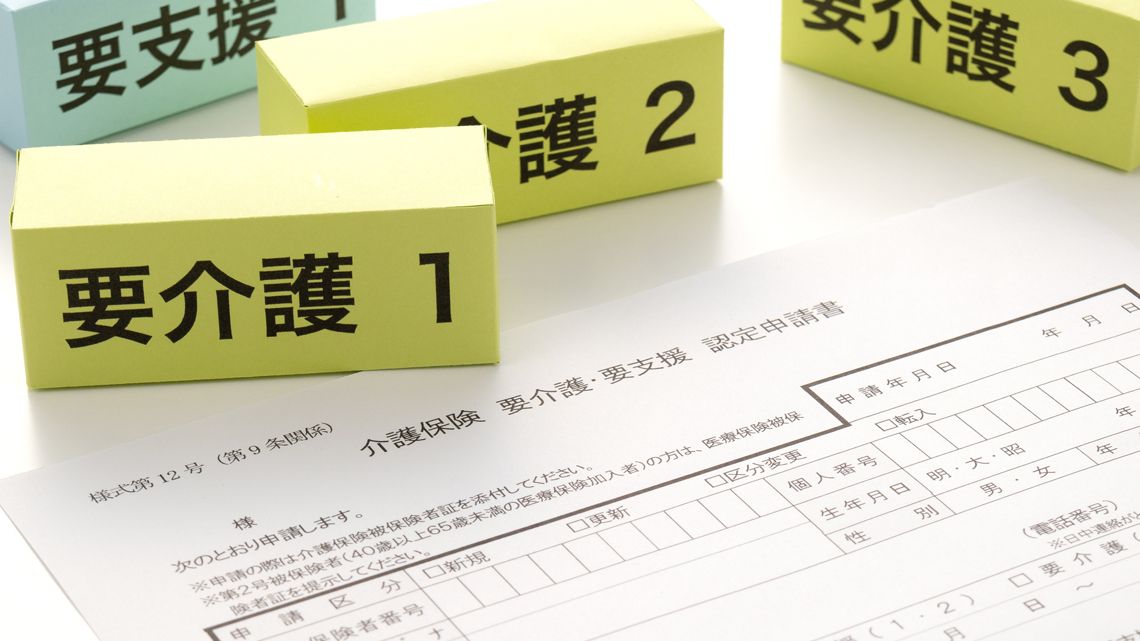

地域包括支援センターは「高齢者の総合相談窓口」だ。ここでアドバイスを受け、認定(要支援認定、要介護認定)の申し込み(申請)をする。申請には「主治医意見書」も必要なので、市区町村ホームページで確認してほしい。

申請から1週間程度で、訪問調査が行われる。本人任せにしないで、家族などが立ち会うよう日程調整をしよう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら