相次ぐ異物混入による大手牛丼チェーン「すき家」の一時全店閉店の報道を受けて、異物混入が同社の信用失墜を意図して仕組まれたとする陰謀説がSNSで急激に広まっている。

その主な内容をまとめると、「すき家は外国米を使う他の牛丼チェーンと異なり、国産米だけを使っていたから、ディープ・ステート(闇の政府)から目を付けられた」というものだ。

5つの陰謀説

すでに同社が公表している調査結果などを踏まえると、まったく根拠のないデマとしか言いようがないが、ここには社会不安の発露という一片の真実が含まれている。

日本を付け狙う特定の敵対勢力が策謀を企てているという筋書きであるが、このような陰謀説の流行は現在の社会経済状況と密接に関わっている。

と同時に、外国のエージェントが国内に入り込んである種の破壊工作を展開するという被害妄想的なストーリーは、刺激的で娯楽性を生じさせるものであるとともにわたしたちの日常生活における懸念の高まりと深くつながっている。

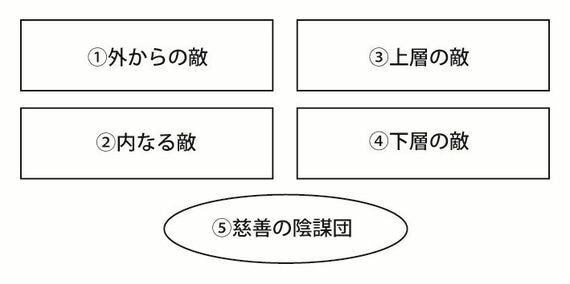

『パラノイア合衆国 陰謀論で読み解く《アメリカ史》』(鍛原多惠子訳、河出書房新社) を著した作家のジェシー・ウォーカーは、アメリカの原初の陰謀説を5つに分類した。「外からの敵」「内なる敵」「上層の敵」「下層の敵」「慈善の陰謀団」の5つである(下図=同書におけるアメリカの陰謀伝説の基調をなすとされる初期の神話5種類を参考に筆者作成)。

1つ目は「外からの敵」で、敵国やコミュニティの部外者による悪事の企みを指す。次が「内なる敵」で、同じ国民と見分けのつかないよこしまな隣人から構成される。3つ目は、社会階層の上部にいる政治家やエリートなどの中に身を隠す「上層の敵」で、4つ目が一般的に社会階層の下部に振り分けられることが多い移民やマイノリティなどの「下層の敵」だ。最後の5つ目は、そもそも敵ではなく、人々を助けるために陰で密かに活躍する「慈善の陰謀団」だ。

これらの陰謀説は、一見したところとは異なる正体や黒幕、出来事に関する物語であるため、陰謀団も時の経過とともにその姿を変えていくことがある。「下層の敵」が「上層の敵」に操られていたことが突如発覚する。あるいは、「上層の敵」が「外からの敵」の手先であることが暴かれる。もしくは反対に、国外で陰謀を企てる者たちが、実は国内の陰謀者のエージェントであったという具合だ。

社会不安が陰謀説の拡散をエスカレートさせる

この5つの類型は、国を問わず多くの地域で見られる陰謀説の特徴を上手く説明している。とりわけ「外からの敵」は、ウォーカーによれば、アメリカ大陸を開拓した入植者たちが自分たちの行為の報復に対する恐れから顕在化したという。アメリカ先住民たちを悪魔の化身と考え、接触機会が増えるにつれて「内なる敵」「上層の敵」などと結び付いていった。

「外からの敵がすべて赤い肌をしていたわけではない。外敵は、何らかの特定の起源によって定義されるのではなく、侵入を図る部外者がすぐ近くにいるという恐れによって定義される」とウォーカーは述べている。「そして、そうした勢力を、黒幕あるいはごく少数の上層部の指揮下に置かれた中央集権的な陰謀団と見なす傾向がある。

また、文化の混在する境界地帯への恐怖、自分たちの領内に暮らす部外者が外部勢力の手先かもしれないという疑念、自分たちの社会が敵の思いどおりに作り変えられるのではないかという恐れなどがある。さらには、こうした敵との抗争を、壮大で終末論的な観点から捉える傾向がある。敵は文字どおりの悪魔ではないにしろ、きわめて邪悪な何者か、というわけだ」と(以上、前掲書)。

ウォーカーは、5つの陰謀説をすべてパッケージしてしまうものとして、イルミナティの陰謀説を紹介しているが、これこそがディープ・ステートの祖先に相当する、あらゆる対象に工作員の影を見い出す心象の原型といえるだろう。

「令和の米騒動」と呼ばれる昨年から続く米価高騰が、このような陰謀説を進んで拡散させる社会不安の直接的な引き金になっていることがまず考えられる。そして一連の物価高がそれをよりエスカレートさせる方向に作用したのだろう。日本米ではなく海外米を優先させる口実を作るための罠という分かりやすい構図に、自国の利益や安全が脅かされるといった不安を感じていた人々が上手く乗せられた格好だ。

「国産米にこだわる企業」「日本を大事にする企業」が標的にされるという発想は、ナショナリスティックな感情に強く訴えかけるもので、現下の世界情勢とオーバーラップするもっともらしい危機的な雰囲気を作り出すのである。ネズミが混入した味噌汁が箸ではなく、スプーンと写っていたことを取り上げ、「日本人ではない可能性」「あちらの国の仕業」を示唆したXの投稿のインプレッション(ユーザーの画面にポストが表示された回数)は2000万を超えた。まさに「自分たちの社会が敵の思いどおりに作り変えられるのではないかという恐れ」そのものである。

「潜水流言」の再浮上

だが、すき家のウェブサイトで公表された調査の第2報で、現地調査と並行して店内カメラの映像確認を実施したところ、店外に面している大型冷蔵庫の扉の下部に設置された「ゴム製パッキンに生じていたひび割れから侵入した可能性が高い」と結論付けている。

また、具材をお椀に入れる準備工程のほか、味噌汁を鍋で作ってから保温機器(ジャー)にセットし客に提供するまでの一連の映像を確認した上で、「お椀への混入は、みそ汁の具材を入れたお椀を大型冷蔵庫で一時保管していた間に混入した可能性が高い」とした。

にもかかわらず、依然として前述の「外からの敵」説が猛烈な勢いで拡散されている。これは、関東大震災の発生後に起こった「朝鮮人が井戸に毒を入れた」というデマと同じで、その異物混入バージョンといえる。水源や食料を汚染する悪意のある主体が捏造され、それが外国人と断定されている点が共通している。

社会学者の廣井脩(おさむ)は、『流言とデマの社会学』(文藝春秋)で、「浸透流言のなかには、ほとんど同じ内容が時期をへだててくりかえし出現するものがある。この種の流言は、いったん出現した後まるで水に潜ったようにしばらく影をひそめ、機会を得てふたたび広がるため、さしずめ『潜水流言』とでも呼ぶべきものである」と論じたが、これこそ「外からの敵」の特徴を備えた「潜水流言」の再浮上なのだろう。

とはいえ、前回の記事(すき家「ネズミ騒動」はなぜ日本人を激昂させたか)で再三指摘したように、社会経済状況の行き詰まりによって、比較的安価に好奇心と幸福感が満たせる食が相対的に注目を集めるようになり、自国の食文化を誇るフード・ナショナリズムを強化している面がある。すき家のような企業が標的化され、イメージダウンが画策されたといった陰謀説は、「外からの敵」の暗躍という憶断と合わせて今後も出現するだろう。

人類学者のガッサン・ハージが提唱した「パラノイア・ナショナリズム」という概念が参考になる。それは一言で言えば、既得権益が失われつつある中間層の人々の被害妄想がナショナリズムとして活性化するという主張である。かつてのような豊かさを享受できず、衰退の只中にある人々は、防衛的になり、見知らぬ他者に脅威を感じ、猜疑心の塊となり、単なる不祥事の裏側にきな臭い陰謀の痕跡を幻視しやすくなるのだ。

陰謀説に気晴らしを求めざるをえないわたしたちの境遇

このような架空の対立軸が待ち込まれ、敵と味方を峻別するお馴染みのストーリーには、人々の不安を引き寄せる奇妙な説得力とスペクタクルが同居している。

けれども、長引く物価高で生活が苦しくなる中で、そのような思考に気晴らしを求めざるをえないわたしたちの境遇と決して無関係ではないことに思いをいたす必要がある。

その他の写真

無料会員登録はこちら

ログインはこちら