「認知症は生活習慣病の1つ」80歳を超えた認知症研究の第一人者が強調するワケ

「認知症は生活習慣病の1つである」と私が強調する理由はまさにここにあります。もちろん生活習慣だけが認知症の原因であるとまでは言いませんが、「血管がボロボロで、血液がドロドロで、血流が悪い」のが常態化しないように生活習慣を整えることが、認知症予防の重要な第一歩であるのは間違いないのです。

実際、糖尿病や高血圧といった代表的な生活習慣病が認知症の発症にも深くかかわっていることを示すエビデンスは多数報告されています。

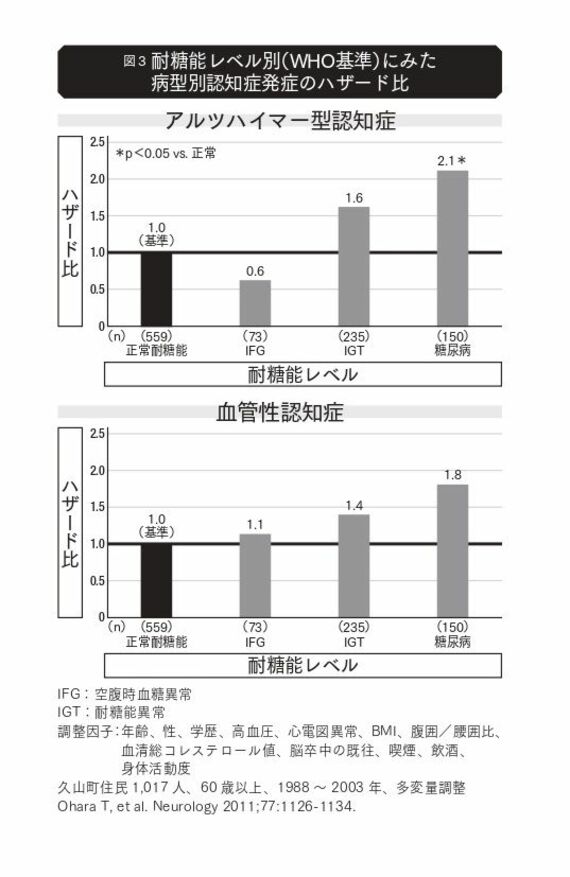

例えば、福岡県の久山町に住む60歳以上の住民1017名を対象に1988年から2003年にわたって行われた九州大学による疫学調査では、糖尿病の人のアルツハイマー型認知症の発症率は、血糖値が正常な人の2.1倍であることが明らかになっています。

また糖尿病予備軍とされる食後血糖値が高い人(IGT)の場合も1.6倍の発症率となっていました。

さらに血管性認知症についても、糖尿病の人は1.8倍、食後血糖値が高い人は1.4倍と、血糖値が正常な人に比べて明らかに高い発症率となっています(図3参照)。

糖尿病は失明や足先などの切断につながることも

糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンの働きが悪くなって細胞に糖が取り込まれなくなり、血液中のブドウ糖が増えてしまう(高血糖になる)病気です。血液中にあふれたブドウ糖はタンパク質と結合して「終末糖化産物」(AGE)となり、それが血管を傷つけて動脈硬化が進み、血流も悪くなります。