道路陥没が問いかける「地面の下の世界」知る意義 地形と地盤が「安全に住み続けられるか」を左右

1月28日に発生した八潮市の道路陥没事故は、当初の報道では発生当時の穴は直径およそ10m、深さ5m程度であったが、3日後には周辺の崩落などにより直径40m、深さ15mほどにまで拡大した。

陥没の原因は下水道管の腐食による可能性が指摘されているが、もともとの地盤の影響もあると考えられる。我々が住む都市直下にも軟弱な地盤があり、その中に重要なインフラがあることを改めて思い知らされた機会となった。

私たちが日々暮らしている都市や街は、基本的には「地上」の空間である。その地面の下にはさまざまな種類の「地盤」が存在しているが、それを意識する機会は乏しいだろう。

都市における地面の大半は舗装された道路やコンクリートが打たれた空間で、もともとあった「土」自体を見ることも少ない。「地中」の空間は地下道や地下階、地下鉄などで利用しているが、実際に地下の土(地盤)が見えるわけでもない。

しかし、意識をする・しないに関わらず、私たちは地盤の上に家を建て、インフラを張り巡らして生活している。地盤が軟弱である場合は、杭や地盤改良を適切に施し、建物が地盤沈下しないための対策を行わないと建物の重さで沈んでいってしまうリスクがある。

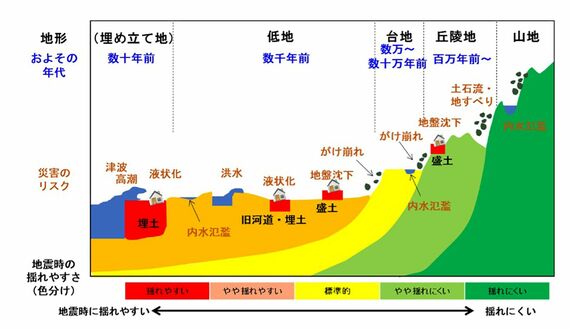

また地盤によっては地震時に液状化現象を起こし、住宅は沈下、都市インフラも大きく損傷してしまう。人が造成した盛土地盤の崩落や、地震の揺れが増幅される地盤の地域では、周囲より地震があった際の揺れが大きくなることで、被害が増加してしまう傾向もある。

地盤の状態や土地の高低は災害リスクに直結しており、「安全に住み続けられるかどうか」に大きく影響していることがもっと知られてほしい。

そこで本記事では前後編にわたって地形や地盤とは何か、調べる際に便利なツールや、その土地の歴史を紐解いた事例も紹介する。ぜひ記事をきっかけに、「地面の下の世界」に関心を持つ方が増えてほしい。

地形によって異なる地盤の特徴

私たちが住む地盤の特徴は、その場所の「地形」によって大きく異なっている。自然の地形は大きく分けると、海沿いや川沿いの低地、やや高台にあり平坦な台地、起伏が大きな丘陵地、そして山岳のような山地があり、人工の地形として埋め立て地や、盛土地を含む場合もある。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら