冤罪の原点「免田事件」が私たちに問うもの 本人が死去しても晴れない「冤」を雪ぐために

免田さんは公判で無罪を主張したが、1950年3月、死刑判決が下される。1952年1月、最高裁で確定した。以後、免田さんは再審請求を繰り返し、6度目の請求で、上記した再審無罪となったのだが、逮捕時23歳の青年だった免田さんは無罪判決時は57歳。自由を奪われた時間は1万2599日に及んだ。

「初」という意味では2つの「初」を免田事件は持つ。わが国で初めての確定死刑囚の再審無罪、そして1949年1月1日に施行された戦後の新しい刑事訴訟法下での重大事件第1号。私たちが事件を「冤罪の原点」と呼ぶのはこのためである。

再審無罪判決の後、免田さんとの交流を続け、再審公判、判決をともに取材した熊本日日新聞社の同僚の甲斐壮一さんを中心に若い仲間と『検証・免田事件』(日本評論社)を皮切りに4冊の本を出版してきたのだが、2018年に免田さんの妻・玉枝さんから「自宅にある資料を冤罪防止に活用してくれないか」と相談を受けた。

その時、免田さんは93歳、玉枝さんも80歳を超え、福岡県大牟田市の高齢者施設に入っていたので、申し出の趣旨はよく分かった。取り急ぎ、免田さんの自宅に雑然と置かれた資料を持ち帰ったのだが、2人で始めた整理・保存の作業は驚きの連続だった。

ロートル記者の再出発

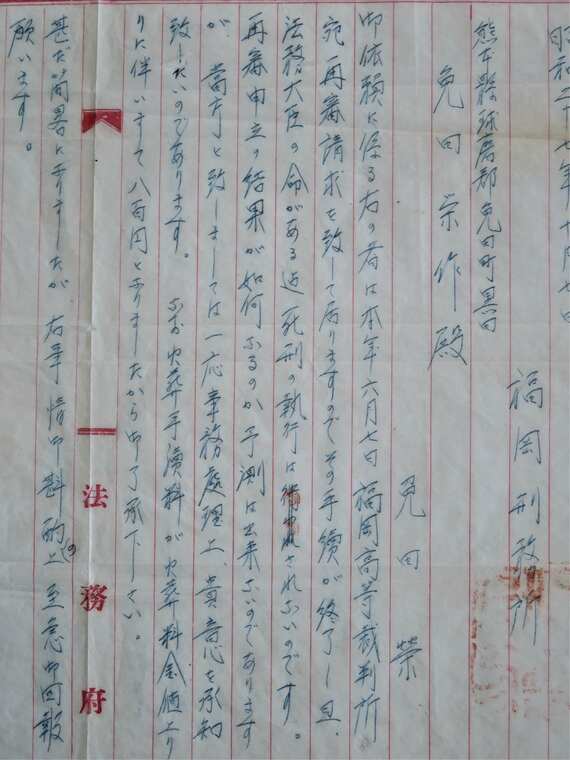

こんな公文書があった。1952年、死刑が確定した直後、福岡刑務所から遺体の引き取りなどを確認する文書は、その事務的な書きぶりゆえに免田さんの死に現実味を帯びさせていた。免田さんが再審請求をしたので死刑の執行が止まった、とする通知もあった。

今、法務当局は死刑執行と再審請求は関係ないとの立場だが、ここには恣意的運用を続ける法務行政の姿がある。

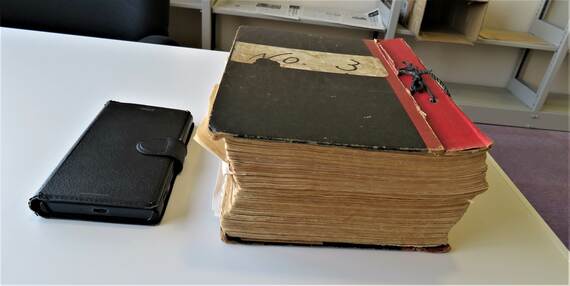

その他の資料群も圧巻だった。No3とだけ書かれた綴りは、第1回公判から死刑判決までの公判調書と証人調書、891ページ。すべて手書きである。

なぜ自分が死刑になったのか。裁判記録を写すことで一語一語、確認したのだろう。疑問の箇所には「誘導尋問」などと赤線が引かれてあった。このほか、家族にあてた400通の手紙もあった。

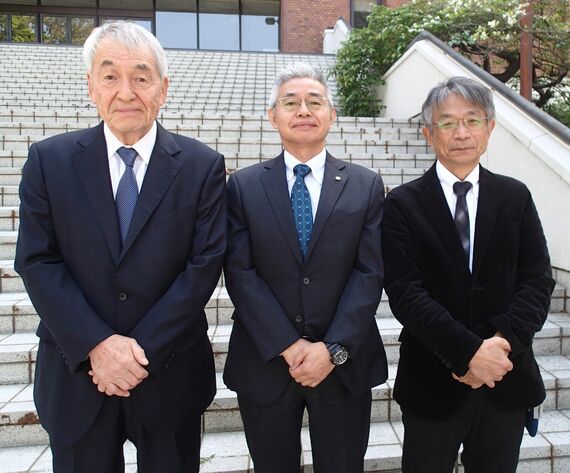

34年に及ぶ死刑囚としての実相。一部を除いて、正直、知らなかったものばかり。免田事件をともに取材したRKK熊本放送の牧口敏孝さんも加え、3人で免田事件資料保存委員会をつくったのだが、言葉を換えれば3人のロートル記者の社の垣根を越えた再出発だった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら