子どもが興味を持ったものに、親も興味を持ってあげる。そうやって大人が外の世界に目を向けることで、子どもの世界はもっと広がるはずです(写真:Enao-kagari/PIXTA)

2024年11月、文部科学省から「裸眼の視力が1.0に満たない小中学生の割合が、過去最高だった前年から横ばいで推移している」と発表があった。ここ数十年、子どもの視力の低下傾向は止まらない。視力が悪くなってもメガネをかければよいと思われがちだが、近視は将来的に失明のリスクが高くなるため、危険な疾患だ。

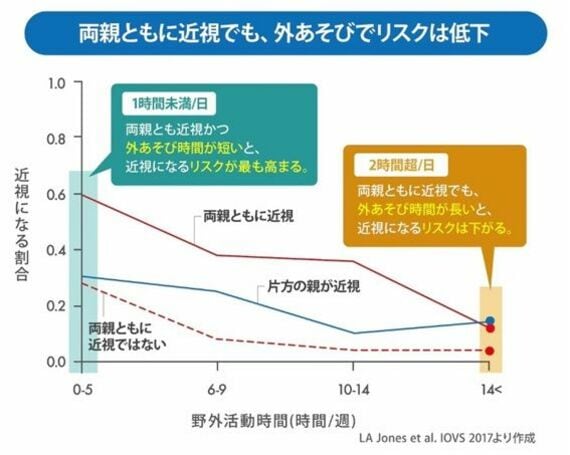

眼科医としてこの問題に向き合っているのが、窪田良氏。科学的にも証明されている「1日2時間の屋外活動で子どもの近視は抑制できる」ことを知ってほしい、と発信を続けている。

今回は、『近視は病気です』著者の窪田氏と、『東大宇宙博士が教える やわらか宇宙講座』(東洋経済新報社)の著者である井筒智彦氏が、「子どもの外遊び」や「宇宙と目の関係」などをテーマに全4回で対談をする。第4回では、子どもの好奇心を引き出す方法について語り合う。

子どもの好奇心と外の世界を結び付ける

井筒:窪田先生の『近視は病気です』を読んで、子どもが近視にならないようにしたり、進行を抑えたりするためにも1日2時間の外遊びが重要だと知りました。ただ、私自身も子育てをしている親目線で言うと、正直、毎日子どもを2時間外に連れ出すのは難しいところもあって……。

窪田:たしかに、目的もなく出かけるのは大変ですよね。

井筒:それで思ったのが、子どもの興味があるものと、外の世界のものを結び付けてあげればいいんじゃないかなと。そうすると外に連れ出しやすいかもしれません。

(窪田氏提供)

トピックボードAD

有料会員限定記事

キャリア・教育の人気記事