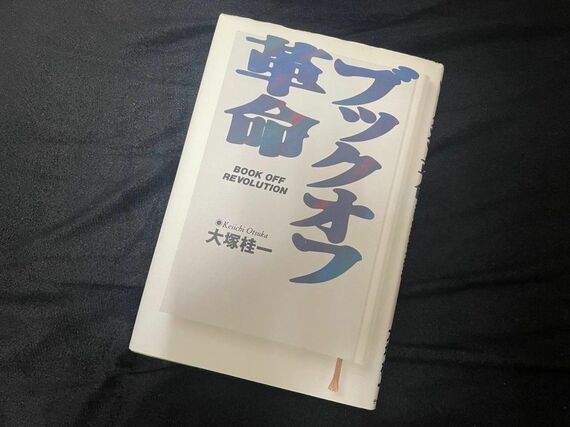

また、1994年には『ブックオフ革命』という本も出版され、その登場が日本の古書業界にとっていかに重要なものであったかが語られている。

「本を消費財のように扱っている」という批判も

しかし、そうした流れの中で、2000年代前後になるとブックオフの経営の異質さを指摘する声も大きく語られるようになる。

特に本の内容的な価値を顧みないシステムについては、「本を消費財のように扱っている」という批判も多く寄せられた。

早い段階では、小田光雄による一連の批判(『ブックオフと出版業界 ブックオフ・ビジネスの実像』など)があるが、こうした批判は近年に至るまで続いている。

例えば、2010年に『新潮45』に書かれた以下の記述はそれをよく表している。

もちろん、こうした批判には正しい部分もある。

しかし、ここで考えたいのは、このようにブックオフが本を内容的な価値で選別しなかったからこそ、ブックオフという独特の空間が生まれ得た、ということである。

逆に言えば、本への愛情があればあるほど、その空間はこだわりを持つ「意図のある」の空間になって、ブックオフが持っているような「意図」のなさからは離れていくことになり、「資本主義の残骸」と言われていたような商品は顧みられることがない。

ライターのとみさわ昭仁は、それまでの古本屋では価値がないとされ、扱われてこなかった商品がブックオフには多く置かれていることを指摘し、ブックオフの本棚が逆に書籍の多様性を生み出していることを述べている。

たとえばとみさわはブックオフで手に入れた本として川津祐介『超能力健康法』や清永円導『ラーメン説法』などを挙げているが、タイトルだけではなにが書かれているのかまったくわからないこうした本でも平等に扱ってくれるのがブックオフの空間だというのだ(「ブックオフをたちよみ!」より)。

そこに生まれる多様性を、この「意図のなさ」が生み出しているのだとすれば、坂本が生み出したシステムにも利点があることになろう。多くの識者がブックオフを批判するポイントは確かにうなずけるものであるし、見過ごせない観点だ。

一方で、ブックオフのシステムが生み出した「功」の部分を考えることも必要なのではないか。そして、その根拠を私は「意図のなさ」に見出したい。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら