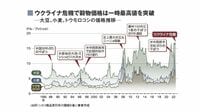

食料自給率の低さを煽り、国は莫大な予算を投入して麦や大豆の国産化を進めている。

農業の世界は多くのウソがまかり通っている。ほとんどの国民が農業と縁がない中、国やJA(農業協同組合)の主張が鵜呑みにされているのだ。

中でも最も信じられているのが、「日本の食料自給率が低いのは問題だ」という言説。自給率は国内生産を国内消費で割ったものだから、消費が拡大すれば自給率は下がるもの。終戦直後の食料不足期は、国民が飢えていても輸入が途絶していたので自給率は100%だった。

莫大な予算が投じられている

こうした欺瞞があるにもかかわらず、農業者や国は「自給率を上げるために国産の農産物を振興しよう」という話にすり替え、農業予算を増やして農業を保護してきた。しかも、それで自給率が上がったかというとむしろ下がっている。もし実際に上がれば予算が取れなくなるから、農林水産省はむしろ困ってしまうだろう。

あまり指摘されていないが、国産農産物の生産を拡大するために莫大な予算が投じられている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら