気仙沼 男山本店の再建に見た復興10年の重み 震災で建物が倒壊、変化を恐れなくなった

さらに、地域内の消費を上げる活動にも取り組む。「気仙沼クルーカード」だ。「Crew=乗組員」を掲げたのも海と生きる地域らしい。当地での買い物、ネットショッピングを利用するとポイントがつき、たまったポイントは1ポイント=1円として利用できる。

コロナ禍では実績に応じて加盟店に3%還元することを設け、成果が出てきた。

「漁業」も「観光」も外的要因に左右されるので、現実的な施策という種をまき続ける。

「市場由来」の原点を踏まえ、変化にも対応

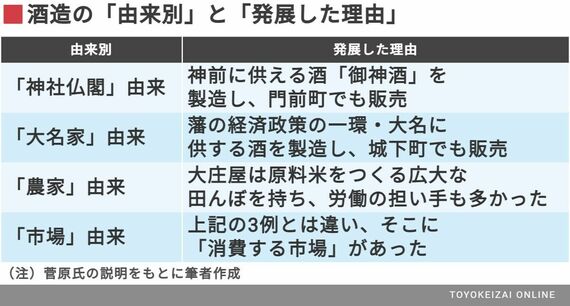

「36歳の頃、各地の酒造がどんな由来で発展してきたかを調べたことがあります」

企業経営者の顔に戻り、菅原氏はこう明かす。個人的見解と前置きするが、こんな区分だ。

(外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください)

「宮城県の例では、塩釜市の『浦霞』は、鹽竈神社(しおがまじんじゃ)の御神酒を納めるために御神酒酒屋として酒を醸(かも)してきた――と聞きます。長年の歴史をもつ酒造にはそれぞれの由来があります。

一方で男山本店の創業は大正元年で、まだ110年ほど。他と比べて歴史も浅い。気仙沼は漁業の街で海路はありますが、陸路の交通の便はよくない。そんな地域とともに生きてきた『市場由来』なので、地域の発展なくしては自社の未来もない。そう気づいたのです」

コロナの影響で世の中が停滞しているように見える「今がチャンス」だという。

「国内の日本酒市場は全盛期に約175万キロリットルありましたが、最近は約48万キロリットルと3分の1以下です。でもクラフトビール開発で痛感したのは、未知の商品を生み出し、市場を創る熱意。そしてスピード感。

これを自分たちも徹底できていたのか。震災後に変身してきたつもりでしたが、不十分だったのではないか、と。改めて足元を見つめ直し、自社と地域が連携して発展するように取り組んでいきます」

人口は約6万1000人の気仙沼市だが、30代や40代のイキのいい地元人も目立つ。最近は20代で移住してくる人も多い。震災10年を経て地域も会社も、当地の魚介類のように鮮度を保ち、どう市場(消費者)から評価されていくか、だろう。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら