「外国人の親を持つ子たち」コロナで何が大変か 学習機会が大幅に減っている子もいる

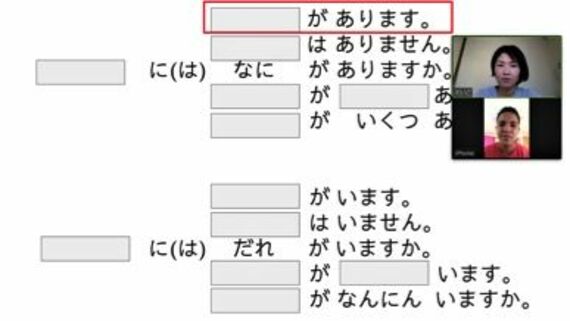

現在は週に2回、Zoom授業を行っている。内気なロベルト君にはオンラインが合っているらしく、以前にも増して熱心に取り組んでいる。学校再開後、弟のレオ君もまた登校するようになった。

文科省が2019年に実施した調査によると、全国で約2万2000人の外国籍の子どもが、学校に通っているか分からない「就学不明」状態になっている。全国の「ロベルト君たち」を継続的に支援するには、小谷氏のような日本語の専門家と学校、行政の連携が不可欠だ。

「10代の彼らは、本来なら色々なことを勉強し、経験することで成長していく時期。国籍や住む場所に関係なく、若者が夢を持って生きていける社会の仕組みが必要です」と語る小谷氏は現在、同じ思いを持つ仲間とNPO法人設立に向け準備を進めている。

取り残される子どもたち

2019年、外国人労働者の受け入れを拡大する入管法改正を背景に、「国や自治体には日本語教育を進める責務がある」と明記した日本語教育推進法が可決された。今年6月に策定された同法の基本方針には、「公立校における日本語指導の充実」のほか、「就学状況の把握」や「保護者への情報提供」、ICTを活用した「日本語の遠隔授業支援」などが盛り込まれている。

しかし現状、学校も自治体もウィルス対策が最優先となっている。制度が整うのを待っていては、今コロナ禍で取り残されている子どもたちに支援は届かない。

YSCは8月、夏休みの宿題を無料サポートする「サマースクール」を開講した(21日まで)。オンラインの限界を知りつつも、できる範囲で支援の手を止めず、1人でも多くの学びをつなぐことを目指している。

3月でYSCを卒業し定時制高校に進学したしょう君は、休校期間を家で過ごした後、6月から学校に通い始めた。クラスメートは15人中、5人が外国ルーツの生徒だという。

「やっと教室で勉強できて嬉しい。先生が『何でも質問して』と言ってくれるので、放課後にいつも残って勉強しています。将来は日本の大学を卒業し、観光の会社を作りたいです」(しょう君)

しょう君のように、周囲がサポートし適切な学習環境に結び付けられれば、外国ルーツの若者が夢を持って生きることは決して不可能ではない。コロナ禍で従来の社会生活が維持できなくなった今、日本で暮らすすべての子どもが前向きに生きられる仕組みを、改めて考える必要がある。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら