小学校に通いながら高座に上がっていたが、中学に入って勉強との両立が厳しくなってきた。

「僕は勉強がまったくできなかった。どんなに頑張っても成績が上がらなかった。でも落語ではけっこう受けていた。端的に言えば、落語以外での“成功体験”がまったくなかったんですね。みんなに“バカな小林くん”と呼ばれていた。最近わかったことですが、発達障害だったんです。だから、落語の道しかなかった」

筆者は聞こうかどうしようか迷っていたが、花緑の口から先に「発達障害」という言葉がすぱっと出た。

「小学校1年からテストで0点をとって、通信簿はほぼオール1でした。勉強そのものにも身が入らなくて。母も、どこか諦めていて。9歳で落語をやらせてみたら、こっちは夢中になってやるから、まあ、いいだろうということで」

花緑は4年前にディスレクシア(識字障害)と診断された。子どもの頃の花緑が筆舌に尽くしがたい苦労をしてきたことは容易に想像がつく。

ある意味で、落語家になった花緑は「水を得た魚」だった。どんどん噺を覚えていった。メディアは花緑を「天才少年」と呼び始めていたが、花緑は、まったくその気はなかった。

「自分は天才だなんて間違っても思っていなくて。“勘弁してください”って感じでした。自分に自信がないから」

しかし花緑は中学卒業から7年で、並み居る先輩を押しのけて真打になる。傍目から見れば、御曹司が順風満帆の船出をしたように見えるが「成功体験」がなかった花緑にとっては、プレッシャーでしかなかった。

「真打になった直後から自殺したいような、結構ダークな、躁鬱っぽい気持ちになりましたよね。それほどやっぱり祖父の存在が大きくて、プレッシャーにはなりましたよね」

立川談志の悪い影響?

花緑は偉大な祖父の影響を受けつつも、独自の道を模索していた。

落語の世界では「影法師」という言葉がある。弟子が、師匠と口調や仕草、表情がそっくりになることだ。そのこと自体は決して悪いことではなく、影法師から名人上手になることも少なくない。

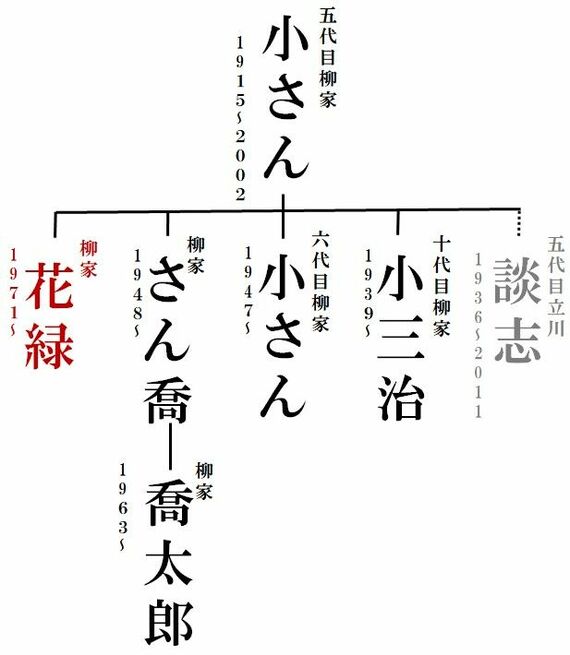

しかし花緑の高座からは祖父五代目柳家小さんの口調や雰囲気は微塵も感じられない。今に生きる青年が客席に快活に語りかけるような口調だ。

「入門した当時は祖父のものまねをしていたんで、よく似ていたんですよ。そこからやっぱり自分の言葉でしゃべりたいと思うようになって。立川談春、立川志らく、春風亭昇太、三遊亭白鳥、柳家喬太郎と後輩も含め、いろんな落語家さんに稽古をつけてもらった。脱皮しようと思ったんですね。でもそうすると“芸が荒れてきた”とか言われた。“毒が入ってきた。立川談志の悪い影響だ”みたいに言われて(笑)」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら