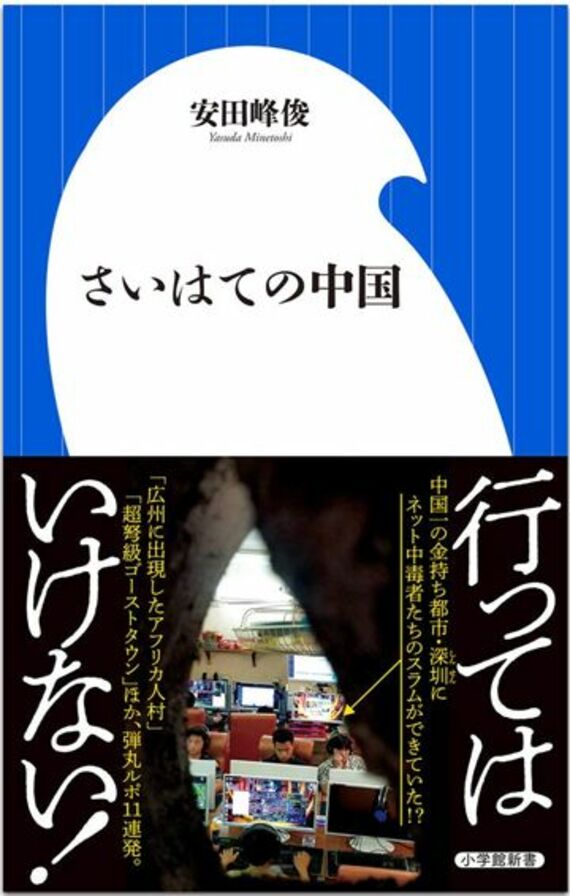

ネトゲ廃人が増殖する深圳の危ない正体 中国で起きていること

著者は、中国のネット上では「三和ゴッド」と呼ばれるネトゲ廃人たちと交流を重ねることで、「もはや自分の運命は変えられない」と嘆く彼らの抱える絶望の大きさを浮き彫りにしていく。格差拡大に伴い現実世界に希望を見出せない者たちが仮想現実の世界に浸っていくディストピア的な未来は、もうすぐそこまで来ている。元ネトゲ廃人でeスポーツ選手だった譚はサイバー・ルンペンプロレタリアートの生活をこう語る。

“彼らのリアルの人生は生まれた頃から「詰んで」おり、何をやっても希望や豊かさとは無縁である。いっぽう、彼らにとってのネトゲやスマホゲーの世界は、リアルな世界の中国社会よりもずっと自由で、機会の平等が保証され、希望にあふれた豊かな空間なのだ。”

文革の紅衛兵世代が社会の実権を握る今の中国

陝西省西安市郊外の富平県は2012年前後から大きく様変わりをしている。この富平県が、現代の皇帝とも呼ばれる国家主席・習近平の実父・習仲勲の生まれ故郷だからである。この土地の変貌ぶりをみると、中国がいかに我々が暮らす民主国家と異なるかがよく分かる。習近平がトップに上り詰めた頃から、中国共産党の元老であった習仲勲関連施設の規模は大幅に拡大され、巨大な公園(習仲勲陵園)となった。驚くべきはその規模だ。習仲勲陵園の中にある墓の周辺にはなんと東京ドーム500個を遥かにしのぐ敷地が与えられ、地元住民は問答無用で立ち退きを強いられたという。著者はその異様さを秦の始皇帝と比べて、以下のように表現する。

“同じ巨大墓所でも、始皇帝の墓と兵馬俑は壮大な歴史のロマンだが、習仲勲の墓は現在の中国政治のアダ花だ。”

著者は本来なら外国人が立ち入ることのできない習仲勲の墓苑に立ち寄り、係の人たちと一悶着起こしながら、私たちの知らない中国の姿を垣間見させてくれる。中国政府は国民に何を見せたいのか、何を外国人に見せたくないのか。その狭間から政府の真意が透けて見える。

習近平時代に入り、個人崇拝や党のイデオロギーがより強く打ち出されるようになったという。「国家を疲弊させた毛沢東体制の終結から約40年間、中国で長年のタブーとされてきた政治手法が、21世紀になって復活した」ということだ。これは、文革の主人公たる紅衛兵世代が社会の実権を握るようになったからだという。多感な時代に文革を体験している世代にとって、個人崇拝や大衆扇動的プロパガンダはタブーになりえない。

“彼らは歳を取って変になったのではない。変な人たちが歳を取っただけなのだ。 中国では文革世代を揶揄したこんなジョークもある。青春時代に暴力的な政治運動の洗礼を受けた人々の統治は、必然的に荒っぽいものにならざるを得ないというわけだ。”

内モンゴル自治区では少数民族の声、カンボジアでは中国政府の対外政策、南京では歴史認識のあり方について、新たな視点を与えてくれる。帝国の崩壊は周辺から始まると言われるが、現代の大国の実態はさいはてに表れているのかも知れない。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら