最低賃金は「全国一律1000円」にするべきだ 地域別の最低賃金は世界の常識ではない

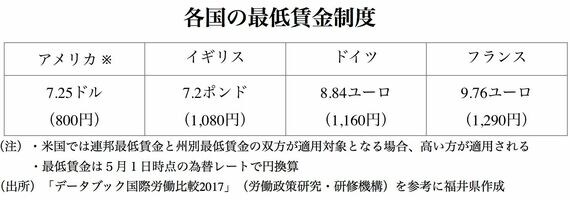

トマ・ピケティは『21世紀の資本』で、最低賃金にはそれぞれの国に独自の歴史があり、特有の年代記があると述べているが、欧米主要国では国内一律の基準が設けられている。

アメリカは1930年代に連邦最低賃金を導入した。各州で最低賃金を定めることは可能だが、連邦最低賃金と比較して高い方が適用される。イギリスは1999年に全国一律の最低賃金を導入し、「16~17歳」「18~20歳」「21~24歳」「25歳以上」の年齢ごとに区分を設けている。

フランスはパリへの人口集中を抑制するなどの観点から、地域・年齢ごとの最低賃金を撤廃し、1960年代に全国一律の最低賃金を導入している。ドイツも労働市場改革による非正規の増加、組合組織率の低下により低賃金労働が増加したため、2015年に全国一律となっている。日本の地域別の最低賃金は決して世界の常識ではないのである。

都市と地方の格差を広げる最低賃金制度

ここで、地域別の最低賃金を決める際に制度上考慮されている要素の意味を考えてみよう。すなわち地域別の生計費と平均賃金、企業の賃金支払い能力についてである。

まず地域別の衣食住の生計費に関して、移動できない不動産の価値は大都市では高く地方では低くなり、家賃差が住居費として賃金の一部に反映されている。しかしこれは、人口と企業が大都市に集中することに起因する。見方によっては、大都市の地価上昇(キャピタルゲイン)の見合いで、地方の地価下落(キャピタルロス)が生じているのだとも言いうる。このことは、大都市に住む人と地方に住む人との間で、世代にわたる資産保有効果に差を生じさせることを意味する。住居費を反映させる賃金は、都市集中を是認するばかりか、長期的に所得格差を固定することになるだろう。

地域の平均賃金と企業の賃金支払い能力も、現実には大都市と地方で高低がある。その背景には企業の立地・集積がある。地方には主に中間財を製造する中小企業が立地する一方、大都市には地方の企業から部品・材料を調達して最終商品を販売する大企業が多く立地する。サービス業、金融・保険、情報産業なども首都圏に過度に集中する。利益を大きく確保できるこれらの企業は賃金支払い能力も一般に高く、都市部の平均賃金が高くなる傾向となる。要するに地域ごとに最低賃金を決めれば、都市と地方との賃金格差が拡大していく循環を生むのである。

人口減対策や国土対策の観点からは、国はあらゆる旧来の制度を基本に立ち返って見直すべき時期に来ており、賃金制度についても例外ではない。東京への一極集中が続き、何も手を打たなければ都市と地方の格差は今後も拡大する。

都市の成長は、地方の水・電力のインフラ、農業など、そして流入人口に支えられてきた。これ以上の人口集中や格差の拡大は、地方だけではなく都市自体の疲弊、社会全体の分断をも招き、国の将来にとってマイナスである。地域別の最低賃金などという制度は、一種の形容矛盾なのである。最低賃金が労働者のセーフティネットであるという本来の意味からしても、一律の賃金水準に向かうべきだろう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら