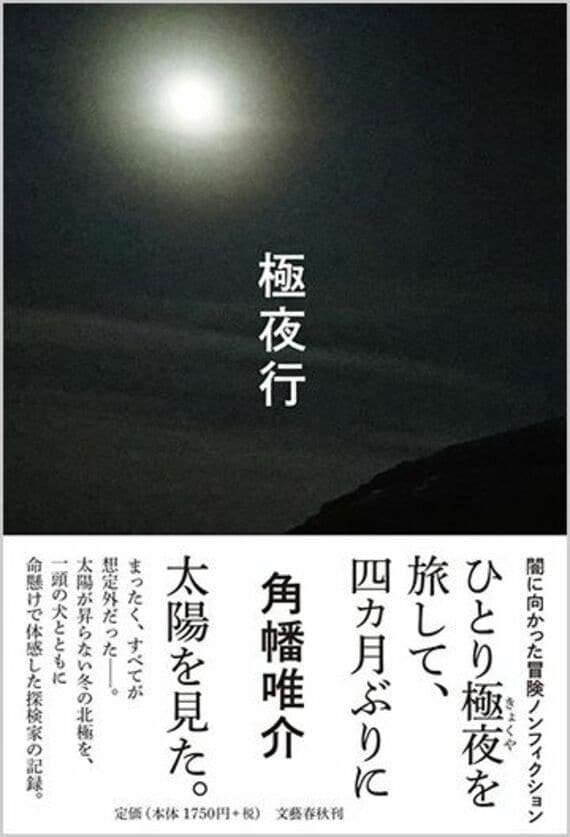

「真冬の北極圏」を一人で歩くと何が起きるか 暗闇という根源的未知に命を懸けた探検記

重い荷物を積んだ橇を二台引っ張っていく。助けになるのは愛犬・ウヤミリックだ。犬は、橇引きだけではなく、極夜の白熊対策としても絶対に必要なのである。それに、暗闇での孤独の中、話し相手、より正確には話しかける相手、としても重要な存在だ。

探検についての考察は、先に紹介した文章にもあるとおり、相当に哲学的だ。それに、角幡の思考は詩的でもある。考える時間はくさるほどある。見えるものは星ばかり。ベガは美しくも恐ろしい女王、カペラは政治権力者である男の王。そして、北極星=ポラリス神は「時間と空間を越えた天球の軸であり、生と死の無情を超越した永遠の存在であり、神なのであった。」など、頭の中で銀河絵物語が展開される。

極夜では、距離の感覚も、地面が登っているのか下っているのかも、よくわからないという。人間社会のシステムの中で視覚がいかに重要な位置を占めているのか、我々は気づいていないのだろう。そんな中、月は別格の存在だ。極夜の中、視覚を支えるのは月とヘッドライトの光しかないのだから、当然である。その月の光に照らされ、楽園のように見える世界があった。しかし、みかけだけの楽園をさまよい、その現実の厳しさを体験し、大事な月にも毒づく。

から始まり、えらく詳細に、いかに月が夜の女と似ているかが綴られる。この本が素晴らしく面白いのは、哲学的、詩的であると同時に、独特のユーモアあふれる内容が盛り込まれ、それらが三位一体になっているところだ。

犬は人糞が好きらしい

いちばん笑えたのは、犬の人糞好きについてのくだりである。犬は人糞が好きらしい。もちろんウヤミリックも例外ではない。極寒の中、ホカホカの食べ物なのだから、出たての人糞は特に好物らしい。新鮮な人糞を食べさせようとした角幡は、ウヤミリックの前で糞をひいる。待ちきれないウヤミリックは角幡の菊門をめざし……。この話はここまででやめておく。

猛烈な嵐にあい六分儀をなくしながらも、地図とコンパスだけで、神業のようにデポ地-食料や燃料を前もって蓄えておいた場所-に到着する。その時、角幡は思った。「今回の俺は冴えている。」と。しかし、そこからは「極夜が俺を殺しにかかっている」としか思えない過酷な状況が待ち受けていた。探検とは、人間社会のシステムから脱するだけではなく、命を賭けた闘いに挑むということでもあるのだ。

犬は、橇引き、白熊番だけでなく、いざとなった時には食料にもなる。食料が尽きかけた時、角幡は、自分の糞をうれしそうに食べたウヤミリックをどうしたのか。そして、ラスト、村を出発してから78日目、4カ月ぶりに太陽を見た角幡は何を思ったか。それは読んでのお楽しみだ。

『空白の五マイル』以来、次々と快作をものにしてきた角幡だが、『極夜行』は文句なしの最高傑作だ。そして、角幡にとっての最高傑作であるだけではなく、現代の探検記としても最高の一冊であると断言したい。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら