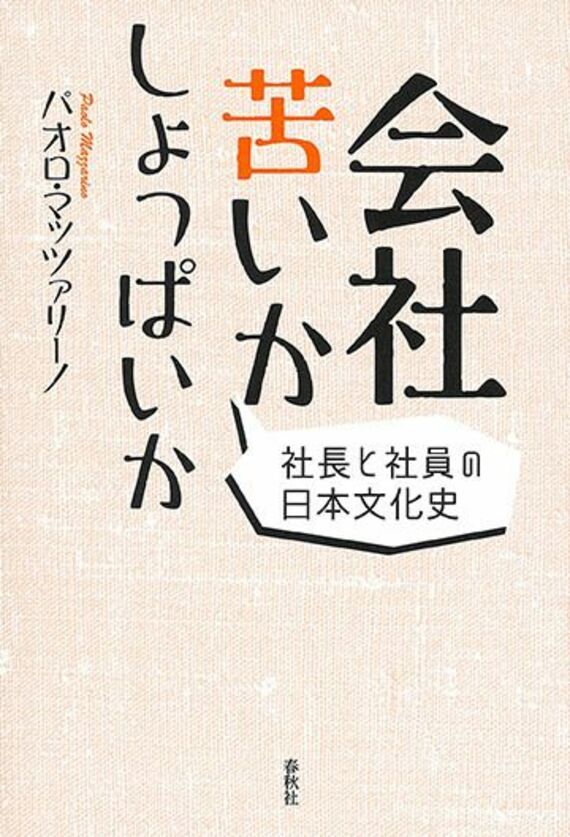

満員電車での通勤は、かつて「命懸け」だった 会社苦いかしょっぱいか

もちろん、著者が通勤列車を取り上げるのは、単に過酷さを示ししたいわけでない。「昔はよかった」わけではないことをここでも示唆してくれる。戦後の産物と思われがちな「ラッシュアワー」という言葉、実は大正時代にすでに生まれていたのだ。第一次大戦後の好景気で労働者が流入し、住宅難に悩まされるほど人口が爆発的に増えたという。当時の庶民の足は路面電車だったのだが、この混雑ぶりが現代以上にひどい。混みすぎて怪我するどころか、混みすぎて乗りたくても、乗れないのだ。

そんな覚悟、必要なんですかと思うのだが、動き出した電車に飛び乗ろうとした車掌が満員の客に道にはね飛ばされて路上に転がってしまうというから、生半可な気持ちでは乗ってはいけないかもしれない。

常識と信じてることは意外にも脆い

あまりにも満員電車の歴史が興味深かったので詳述してしまったが、他の章も読み込んでしまうのは必至だ。ビジネスマナーを扱った章では「お疲れ様」と「ご苦労様」の歴史を辿る。現代では部下が上司に向かって「ご苦労様です」と声をかけると失礼なので「お疲れ様です」が一般的だが、実はそう長い歴史があるものではない。「ご苦労様」は江戸時代は目下から目上に使うことが大半であった。一方の「お疲れ様」は1980年代まではほぼ一般社会では使われていなかったとか。芸能界だけで使われていた業界用語的なあいさつだったのである。

我々が常識と信じてることは意外にも脆いことを今回も教えてくれたマッツァリーノ先生。我々が六本木をギロッポンと呼び、寿司ならぬシースーを食しながら、夜なのに「おはようございます」と元気よく挨拶する日が来ないとも限らないのだ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら