冠婚葬祭業に蔓延する「個人請負」の深い闇 従業員約7000人のうち正社員はたった32人

日本でも近年急増しているといわれるが、その先を行くのが米国だ。経産省によれば、米国の労働力人口1億5700万人のうち35%、約5500万人がフリーランスとして働いており、内訳で最も多いのが「インディペンデントコントラクター」と呼ばれる個人請負だ。2020年には労働人口の約5割がフリーランスとして働くという予想もある。

日本と同様、直接雇用した場合と比べ、企業は社会保障税やメディケア税、健康保険の加入負担などを免れることができ、税収の減少や労災時の保障がないなどで、すでに社会問題化している。カリフォルニア州では個人請負とされてきたトラック運転手がここ数年、労働者としての権利を主張しており、それを認める裁判所の判決も出ている。

働き方改革に抜け穴に

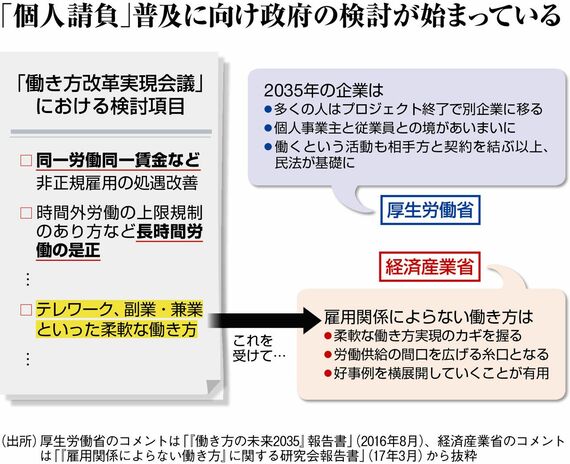

政府は昨年9月、「働き方改革実現会議」の検討項目として、長時間労働是正や同一労働同一賃金などと並び、「テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き方」を挙げた。

これを受けて経産省は昨年11月、「『雇用関係によらない働き方』に関する研究会」を立ち上げた。その初回の会合で引用されたのが、厚生労働省が昨年8月に出した報告書、「働き方の未来2035」だ。

「塩崎(恭久)大臣の思いを形にしたもので、厚労省内の共通認識とは懸け離れている」(厚労省関係者)というこの報告書。2035年に、企業では「多くの人はプロジェクト終了で別企業に移る」「個人事業主と従業員との境があいまいに」「働くという活動も(労働法ではなく)民法が基礎に」などと、およそ厚労省が担ってきた労働政策を全面的に否定するような内容が続く。

経産省の検討会では、個人請負のような雇用関係によらない働き方は、柔軟な働き方実現のカギを握ると評価はするものの、具体的な提言としては、「好事例を横展開する」などにとどめている。「労働法制と社会保障という二つの大きな課題への解なしには、簡単に決め打ちできない」(経産省幹部)という考え方も一方であるからだ。

それでも政府が月内に取りまとめる「働き方改革実行計画」には、「個人請負」の普及に向けた検討・対策が、一定程度盛り込まれる見通しだ。

働き方改革では、長時間労働の抑制や、同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善に注目が集まっている。こうした労働者保護に向けた規制強化の一方で、柔軟な働き方の美名の下、個人請負がその抜け穴や逃げ道として用いられてはならない。国民的な議論が必要な時だ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら