新しいサービスや製品を生み出すには需要が必要である。人口が減少し、高齢化による社会保障費負担の増大によって個人消費が伸び悩む日本にとっては、困難な課題である。

むろん、働き方改革やAI(人工知能)の活用を中心とした企業の業務効率化によって人々の余暇時間が増加し、それが新たな需要(特にサービス業での)を掘り起こす面があるかもしれないが、これにも過度な期待はできない。

短期集中で仕事をこなし、その後に全力でサービス消費を行うような肉食系はさとり世代の若者の中にどれだけいるだろうか。プレミアムフライデーが今年度の成長を押し上げたとしても、来年度の成長には織り込み済み(成長への寄与はなくなる)となる。今年はプレミアムフライデー、来年はプレミアムサースデー……などと、毎年増やしていくわけにはいかない。サービスの消費には時間がかかる点には留意が必要だ。

また、元気な高齢者が増えているとはいえ、社会全体が高齢化することによるサービス消費の体力的な限界もあるだろう。技術進歩が人口に比例するという内生的成長モデル(人口の多いほうがイノベーションを生みやすいと仮定したモデル)のような考え方を導入するまでもなく、需要の減少は日本経済の最大の課題である。

産業構造の変化が生産性を低下させている

需要の絶対量だけでなく、需要の種類の変化による産業構造の変化も労働生産性の改善を抑制している。

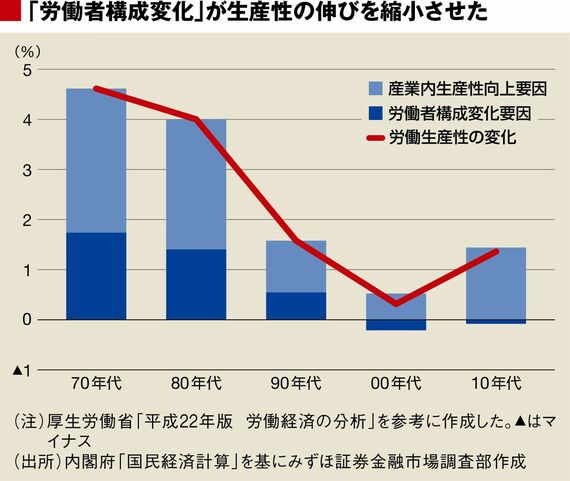

1970年代以降の労働生産性の変化率を「労働者構成変化要因」と「産業内生産性向上要因」に分けると、前者の要因が1990年代にプラス幅を大きく縮小させ、2000年以降はマイナス寄与となったことがわかる。

「労働者構成変化要因」とは、労働者が産業間を移動することで労働生産性が変化する要因である。仮に労働生産性の高い産業に雇用が集中すれば日本全体の労働生産性が上がるが、2000年以降はむしろ労働生産性の低い産業に雇用が流れていて、日本全体の労働生産性の伸び率を抑制する要因となっている。

通常は労働生産性の高い産業(リーディング産業)や企業には十分な余裕があるため雇用を増やすことが期待されるが、実際にはそのようになっていない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら