韓国との「領海係争」は漁業協定だけではない 日本人は、問題の全体像を知っておくべきだ

その大きな理由は、海底地下資源の存在だ。1968年の国連アジア極東経済委員会(ECAFE)のプロジェクトにより、その下部機関のアジア沿岸鉱物資源共同探査調整委員会(CCOP)が東シナ海と黄海の大陸棚で大規模な調査を行った。その結果、同海域に大規模な石油田・天然ガス田が存在している可能性があることが判明した。

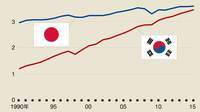

これにいち早く目を付けたのが韓国だ。「漢江の奇跡」を迎えていた当時の韓国は、1967年から1971年まで「第2次経済開発5か年計画」を実施するなど、重化学工業に重点を置くことでエネルギー需要は高まっていた。さらにCCOPが東シナ海の大陸棚調査結果を発表すると、1970年1月に「海底鉱物資源開発法」を成立させている。

「共同開発区域」は妥協の産物

一方で当時の日本政府は、沖縄返還問題や日米繊維交渉など外交問題が山積だったものの、石油ショックや韓国の積極的な姿勢を見て外交的懸案事項として認識。しかし交渉は遅々として進まなかった。境界について韓国は、北海大陸棚事件判決(1969年)などにより当時の国際法のスタンダードと思われていた自然延長論を主張。これに対し、日本は大陸棚条約第6条に基づく中間線論で抵抗した。そして妥協の産物として考え出されたのが、共同開発区域というわけだ。外務省が1977年1月20日に出した以下の文書に、当時の苦悩が偲ばれる。

「海洋法会議の趨勢は、いわゆる自然延長論がますます優勢であり、新しい海洋法条約の成立まで本件成立の批准を待っても我が国にとって形勢が有利となることは全く期待できず、むしろ時間の経過とともに我が国の立場は不利になることが予想される」

しかし日本の国会は、韓国が主張する自然延長論を容易に受け入れなかった。協定が署名から発効まで4年余りもかかったのはその証拠だ。たとえば1975年4月15日の衆院本会議で河上民雄衆院議員はこう述べて、政府を激しく批判している。

「当然、中間線理論をとれば、今回の共同開発区域の全部はすっぽり中間線よりわが国側に入り、わが国の主権的権利の及ぶ地域であるはずであります。しかるに、今回の協定では、そこが共同開発区域として、韓国の主権的権利が同時に及ぶことになっております。これは自然延長理論にわが国が屈服し、その結果、従来からの日本側の主張する中間線理論を放棄してしまったことにほかならないと私は思うのでございます。このことは、海洋法会議その他の外交交渉におけるわが国の立場を著しく傷つけるものと言わなければなりません」

こうして作られた南部協定は2028年に期限を迎える。しかし、日本政府としては、そのまま自動延長されることを放置するべきではない。というのも1985年のリビア・マルタ大陸棚判決以降、国際法の主流は大陸棚自然延長論から中間線論にとって代わっているからだ。これに従えば、共同開発区域は日本の海域となるのが自然なのだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら