マウスの受精卵は、受精後3.5日で胎盤などの組織に発生していく部分と、マウスの体そのものに発生していく内部細胞塊という部分にわかれる。この内部細胞塊を試験管にとりだして未分化なままに培養する細胞株として樹立したものがES細胞である。

細胞株の樹立:動物の体からとりだして培養をはじめたばかりの細胞は一般に「初代培養」と呼ばれ、様々な種類の細胞の集合体であることが多い。また、体内の環境と培養条件を一致させることは難しく、もとの性質を保ちながら長く培養することができない。しかし細胞を植え替え(新しい培養液、培養皿に移していくこと)ていくうちに、ある性質を保ちながら増殖し長期間(数週間から数ヶ月以上)培養可能な細胞が一部できてくる。このようにしてできた細胞を細胞株、そして細胞株を作る過程をしばしば「樹立する」と呼ぶ。均質な細胞が大量にえられるので、実験がおこないやすく、また複数のグループ間で同じ細胞を使って結果を比較することができる。

細胞株の樹立:動物の体からとりだして培養をはじめたばかりの細胞は一般に「初代培養」と呼ばれ、様々な種類の細胞の集合体であることが多い。また、体内の環境と培養条件を一致させることは難しく、もとの性質を保ちながら長く培養することができない。しかし細胞を植え替え(新しい培養液、培養皿に移していくこと)ていくうちに、ある性質を保ちながら増殖し長期間(数週間から数ヶ月以上)培養可能な細胞が一部できてくる。このようにしてできた細胞を細胞株、そして細胞株を作る過程をしばしば「樹立する」と呼ぶ。均質な細胞が大量にえられるので、実験がおこないやすく、また複数のグループ間で同じ細胞を使って結果を比較することができる。しかし一般的には細胞を長く増殖させながら培養することは難しく、このような細胞株をえるために細胞増殖をおこさせる遺伝子を導入したり、増殖がさかんであるがんの組織から樹立することがしばしば行われる。

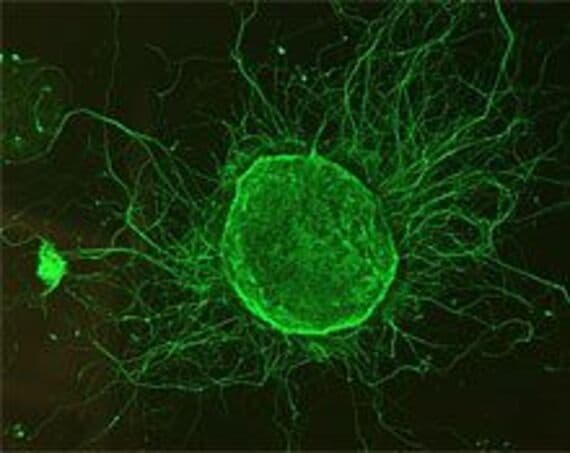

ヒトのES細胞が1998年に樹立されたことが報告され、にわかに注目をあびた。私は自分自身ではマウスのES細胞しか扱ったことがないが、未分化な状態のES細胞はなんの変哲もない細胞が集まってなめらかな丸い塊状の形状をしており、ある条件を保つとそのまま増えていく。しかしいったん条件を細胞分化するように変えてやると、ドラスティックに形状を変え、見事な神経突起をのばしたりする。

下の写真は上記の説明の実際例で、確かに見事に神経突起が伸びている様子がわかります!

下の写真は上記の説明の実際例で、確かに見事に神経突起が伸びている様子がわかります!

| a | b |

|

|

| 図2-2 神経様に分化したマウスES細胞(渡辺研究室撮影) | |

図2-1と同じES細胞を特定の条件の下で神経に誘導するようにした写真。

aとbは同じもので、下記の説明のとおりbは見え方に工夫が施されている。

a 通常の顕微鏡観察ではコロニー(ただし未分化ESとは異なり塊を構成している細胞の一つ一つの境界線がはっきり見える)を形成しているだけのように見えるが、よく観察すると細い軸索とよばれる神経細胞特有の突起がかすかに観察される。

b そこで免疫染色という手法を用いて神経細胞に特有に存在する蛋白質を抗体で染色すると、コロニーから無数の突起がでているのが明らかになる。顕微鏡下でみると立体感があり非常に美しい。

このようなやり方を確立するまでに先人の長い道のりがあったと想像されるが、一度確立されると難しい操作は一切ない。

aとbは同じもので、下記の説明のとおりbは見え方に工夫が施されている。

a 通常の顕微鏡観察ではコロニー(ただし未分化ESとは異なり塊を構成している細胞の一つ一つの境界線がはっきり見える)を形成しているだけのように見えるが、よく観察すると細い軸索とよばれる神経細胞特有の突起がかすかに観察される。

b そこで免疫染色という手法を用いて神経細胞に特有に存在する蛋白質を抗体で染色すると、コロニーから無数の突起がでているのが明らかになる。顕微鏡下でみると立体感があり非常に美しい。

このようなやり方を確立するまでに先人の長い道のりがあったと想像されるが、一度確立されると難しい操作は一切ない。

ことに心筋様に分化するとES細胞は培養皿の中で拍動をはじめ、学生時代の私は本当に驚き、感動した記憶が鮮明にある。なによりすごいことは、この驚くべきことをかけだしの学生が特別の装置があるわけでもない実験室で簡単に再現できることであった。

さらに少々高度な技術は要するが、ES細胞をマウスの胚盤胞ステージの初期胚(受精卵から少し発生が進んだ状態)に注入してやると、マウスのすべての組織になることを目の当たりにできる。これは白い毛のマウスの胚に黒い毛のマウス由来のES細胞をいれてやることにより、毛の色が白一色でなくなることでわかる。あの丸い細胞の塊がすべての組織になることをふたたび目の当たりにして素直に、これはゆくゆく夢の再生医療につながるだろう、と何も知らない学生でさえ確信をもつのがES細胞である。

トピックボードAD

有料会員限定記事

ライフの人気記事

無料会員登録はこちら

ログインはこちら