住友のルーツには、「企業経営の本質」がある 広瀬と伊庭が明治初期に思い描いた百年の計

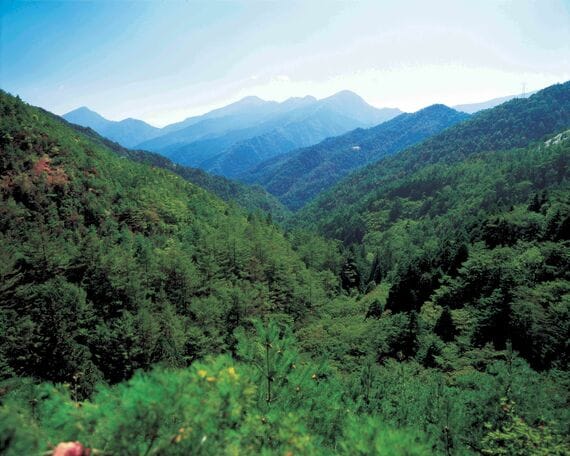

愛媛県新居浜市の別子銅山。100年ほど前に煙害で禿げ山になっていたが今は緑溢れる(写真提供:住友林業(タイトル下)、住友史料館(上))

日本の産業の黎明期が改めて注目されている。昨年7月、「明治日本の産業革命遺産」として八幡製鉄所や三池炭鉱などが世界遺産に選ばれたことが記憶に残っている人も少なくないだろう。実在した日本の女性企業家を主人公にしたNHKの朝の連続ドラマ「あさが来た」が、大ヒットしている影響もあるかもしれない。

これまでは司馬遼太郎の描いた「坂の上の雲」の影響からか、明治維新とその後の国内対立・西南戦争などに向かう歴史の記述が多かったものが、少し変わってきている。実業の世界の話に興味が持たれ始めているといえるだろう。

明治初期は現在と似ている

戦争へと向かう歴史ではなく、近代国家に転身する実業の世界の試行錯誤。その姿は何より現在と似ている。「技術革新とそれへの対応」「経営の近代化」「世代交代」「コンプライアンス(企業の法令順守)」「コーポレート・ガバナンス(企業統治)」「CSR(企業の社会的責任)」――。今にも通じるこうした難題が、この時代にはいっぺんに起こった。

欧米に50年、100年遅れていた明治維新の日本は、必死に追いつこうと10年、20年で同じことを体験しなければならなかった。そんな時代を生きた企業家のストーリーが、TBSテレビ新春スペシャルドラマ『百年の計、我にあり』(TBSテレビ1月3日12:00~13:54)で描かれる。ドキュメンタリーとドラマの構成で焦点を当てるのは、これまであまり紹介されることのなかった住友グループの勃興期だ。

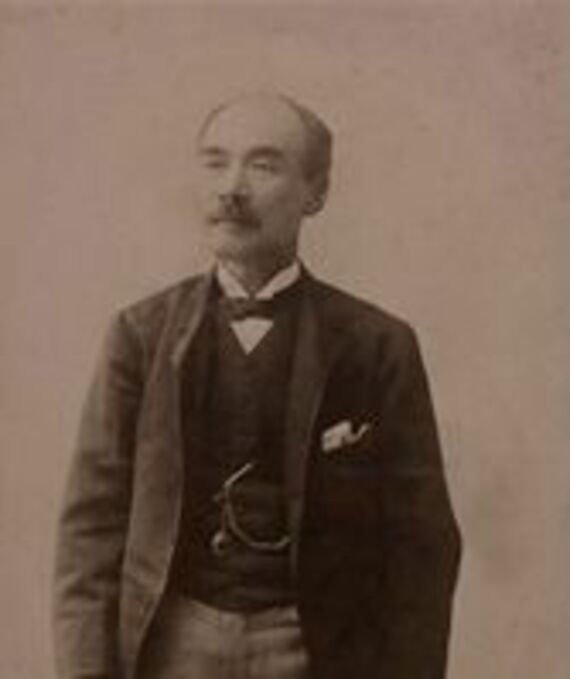

番組で取り上げる、明治期に初代経営者となった広瀬宰平(ひろせ・さいへい)と2代目の伊庭貞剛(いば・ていごう)。江戸時代初期からの銅商・住友を近代的企業グループに変貌させた2人の足跡を追うと、今の企業リーダーにも求められる普遍的なテーマが見えてくる。

日本では財閥とも言われた企業グループの勃興には多くの場合、石炭や銅、銀、亜鉛など鉱山が絡んでいる。住友グループにおいては、江戸時代から続く愛媛県の別子銅山がそのルーツだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら