「かつては毎年数人の死者が…」「被害は減ったが生息域は拡大?」茂みに潜む、実はコブラより攻撃力の高い《沖縄の毒ヘビ》驚きの"実態"

ただやはり、昼間の農作業中や夜間の暗い道を歩いている時に咬症事故に遭うことがある。

沖縄県内では、1970年代まで年間300件以上、多い年には500件以上の被害があり、毎年のように数人程度の死者が出ていた。しかしそれ以降は減少の一途を辿っている。現在では年間50件ほどに落ち着き、死者は1999年を最後に記録されていない。鹿児島県内では奄美群島で今年10月4日に死亡事故があったばかりで、2014年以来死亡例がなかっただけに衝撃的なニュースであった。

沖縄県はホームページで「山や野原、畑、公園など、草や木のある所ならどこにでもいる可能性がある」との注意喚起を行っている。ハブが捕食するネズミは人家周辺に住んでいるため、人間とハブの生活範囲は重なっていると言える。2024年には沖縄県内全域で6000匹近くのハブが駆除された。

もともと、獲物を締め殺す力が弱いとされるハブ。そんな自身を補い、獲物を仕留めるための毒があることで種としての生存競争を生き抜いてきた。その強力な毒が、人間社会との軋轢を生んでいるのは皮肉なことでもある。

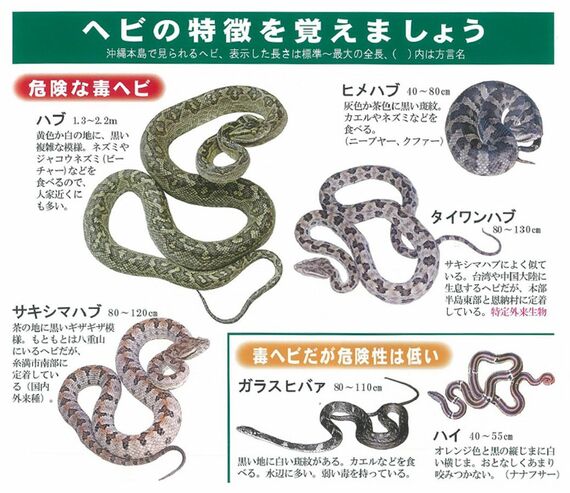

沖縄県内に生息するハブは4種

一口にハブと言っても、複数の種類がある。沖縄県南城市のテーマパーク「おきなわワールド」内にある「ハブ博物公園」の祖堅碧(そけんみどり)さんによると、沖縄県内に生息するハブはハブ(ホンハブ)、ヒメハブ、サキシマハブ、外来種のタイワンハブの4種類だ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら