《ニュースの言葉を分かりやすく解説》ノーベル賞で注目「制御性T細胞」の知られざる凄み

免疫にも学校がある

免疫のシステムについてもう少し詳しく学んでみましょう。

私たちの免疫のシステムは極めて優れており、病原体となる細菌やウイルスから体を防衛し、悪性腫瘍に発展する可能性がある異常細胞を検知して除去します。

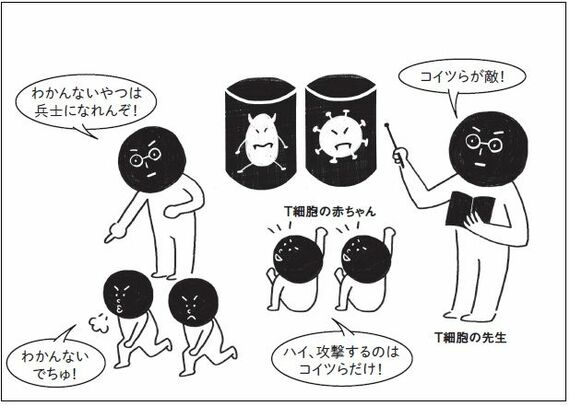

この素晴らしい機能が働くためには、実働する兵隊である免疫細胞たちが、味方と敵を区別する必要があります。敵・味方の識別ができない場合、免疫細胞の持つ高い攻撃力は自分の体に向かってしまいます。そのため私たちの体には、免疫細胞(特に司令塔となるT細胞)たちが敵味方の違いを学ぶための「学校」が必要になるのです。

これまで、胸骨の後ろにある「胸腺」と呼ばれる小さな臓器が、T細胞たちの「学校」となっていることが知られていました。生まれたばかりのT細胞はまず胸腺に送られ、そこで自分の体を攻撃しないように教え込まれるのですが、一体どのようにT細胞に教育が行われているのか、詳しい仕組みは古くからの謎でした。

最近の研究で、胸腺の学校では、「これには反応してはいけない」ということを具体的に教えるために、敵の特徴を持ったダミーを使っていることがわかりました。(※)