林立はもはや東京や大阪だけの出来事じゃない! タワマンの「5戸に1戸が地方都市」という衝撃事実の背景

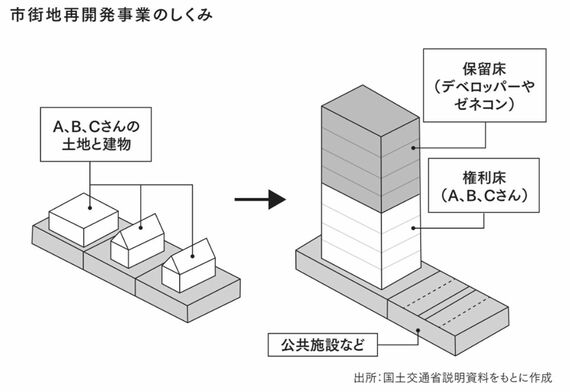

まず、該当するエリアの地権者が集まって組合などを組成します。そして、組合施行のもと、自治体から容積率の緩和などを得ることで建物を建設します。地権者が取得する「権利床」を確保するのと同時に、容積率緩和などによって得られた床(「保留床」と呼びます)をデベロッパーやゼネコンが買い受けます。

このような形で高層ビルやマンションなどを建設する方式を、第一種市街地再開発事業といいます。このほかにも該当するエリアの土地に関して、施行者が買収または収用して新しい建物を建設して、希望者には再開発の床を一部与える第二種市街地再開発事業がありますが、近年は第一種市街地再開発事業による開発が主体になっています。

全員にうまみがあるスキーム

この方式を使えば、土地が細分化されて、建物が老朽化し商売を継ぐお店も少ないなどの問題を抱える商店主たちにとって、実質負担なしにエリア全体が新しい建物(タワマンなど)に生まれ変わるのです。

デベロッパーからみても国や自治体のお墨付きの事業として、権利者たちが行う開発事業のお手伝いをすることで高層オフィスビルやタワマンが手に入ります。オフィスは賃貸、タワマンは分譲することで大きな利益を得ることができるのです。

自治体は、容積率緩和や補助金の拠出などの飴玉を出す見返りに、建物内に図書館や学校などの公共施設を整備する、駅前ロータリーを拡張して駅前の賑わいを創出することでエリアの環境を改善することにつながります。みんなが「ウィンウィン」の関係になるというのがこの手法を使うメリットなのです。

この手法は2017年までに全国で1000件以上の実例があり、現在でも100件以上で取り組まれています。2023年に竣工した東京港区麻布台の森ビルにより開発された麻布台ヒルズ。東京駅八重洲口前で三井不動産が開発した東京ミッドタウン八重洲。これらも、実はこの市街地再開発手法によってできあがった新しい街なのです。

主要鉄道駅前などを中心に進む開発は、大都市圏のみならず、地方主要都市でもさかんに使われるようになってきました。新たな開発手法として注目されているのです。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら